(c) Joe Namy

Comment rendre compte d’une identité sur scène ? Comment faire le récit de soi quand sa propre mémoire a volé en éclats, s’échappant par le trou d’une balle dans la tête ? Que reste-t-il d’un homme qui voit sa vie coupée en deux par un sniper à Beyrouth ? Y a-t-il de l’impudeur à faire spectacle d’une expérience personnelle traumatisante ? Tels sont les enjeux et les questions soulevés par ce spectacle d’une délicatesse exquise – si tant est que l’on puisse l’appeler « spectacle », puisqu’il se positionne délibérément à mille lieues de toute volonté spectaculaire –, « Riding on a Cloud », de Rabih Mroué, interprété en solo par son frère Yasser Mroué.

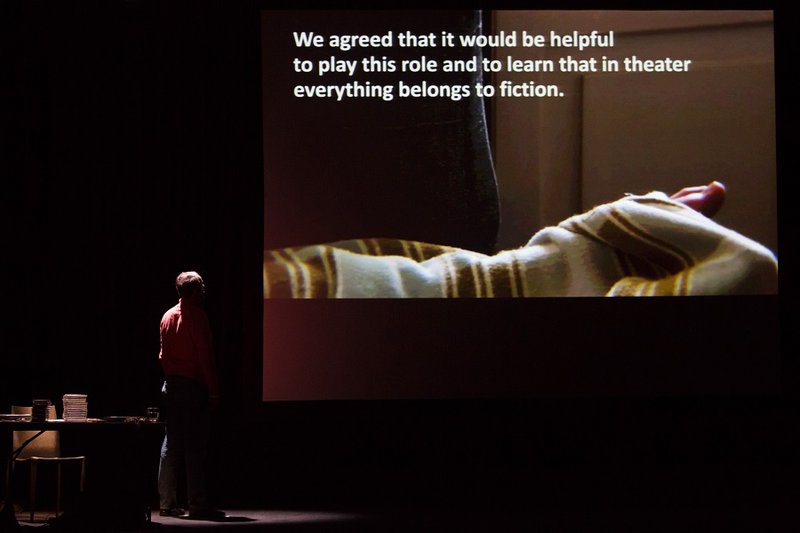

Une performance qui noie avec subtilité la fiction dans le documentaire, explore les possibilités expressives des interactions entre l’image et le verbe, questionne la notion même de représentation. « Riding on a Cloud » interpelle et touche au plus haut point par la cohérence de son dispositif dramaturgique, la sobriété de son adresse au public, son sens du rythme et du dévoilement, l’ambiguïté de son rapport à l’intime et aux faits avérés, par ce qu’il interroge de l’humain, du réel et de l’histoire à travers un récit morcelé, troué en son milieu par un événement névralgique.

La scénographie est simple, comme souvent chez le metteur en scène libanais, sans ornements, sans décor à proprement parler, sans volonté de faire beau ou de créer un espace autre. L’esthétique est un luxe que ne se permet pas Rabih Mroué, elle n’a pas lieu d’être dans ce théâtre-là, elle passe ailleurs. Le plateau est un ici et maintenant, la surface d’exposition d’une histoire. Un écran, une table, une chaise, une radiocassette (appareil préhistorique, comme sorti d’un autre temps), des piles de cassettes et de CD, en bref un bureau improvisé. Recouvert de son matériel quotidien, ce bureau est le point d’ancrage du récit biographique nourri de souvenirs éclatés (photos de jeunesse à l’appui, bulletins scolaires, vidéos accumulées, etc., comme autant de preuves documentaires ou d’incursions du réel) qui vient cueillir nos émotions à la racine. La parole de cet homme résonne comme une confidence sur soi, une réflexion identitaire à voix haute, mais aussi l’avènement de ce que peut un homme, la confirmation d’une existence au beau milieu de l’histoire d’un pays, le Liban, et son lot de guerres civiles ravageuses venues couper en deux la vie de ses habitants.

À dix-sept ans, Yasser est touché par un sniper embusqué. Une balle lui traverse le crâne. On pourrait croire à un film américain, il n’en est rien. Pas de surenchère ici. Pas de dramatisation des faits ni de pathos. Juste cibler le point de non-retour qui transforme un être, l’obligeant, dans le plein élan de sa jeunesse, à repartir de zéro. Yasser est-il toujours Yasser alors qu’il perd souvenirs, langage et l’usage de la moitié de son corps paralysé ? Être ou ne pas être, telle est la question shakespearienne d’Hamlet. Pour Yasser, la question est déplacée : être (en vie) ET ne pas être (le même). Car le corps ET la tête sont atteints l’un autant que l’autre. La moitié droite ne répond plus tandis que la parole trébuche sur les béances et les aspérités d’un langage cabossé et que la mémoire se troue d’amnésies. Il faudra réapprendre à parler pour se réapproprier sa propre histoire, et Yasser, dans cette traversée, se découvre artiste et poète et nous le fait partager. C’est beau à pleurer.

Spectacle vu au Belgrade International Theatre Festival en septembre 2016.