À l’origine, le théâtre en « boîte noire » est consubstantiel de sa propre destruction. Pas de théâtre sans qu’on lui oppose les ruines qu’il laissera derrière lui : avant le début du xxe siècle, rares sont les salles à échapper plus de trente ans à un incendie. Les lampes à flamme sont extrêmement fragiles, elles demandent un entretien journalier, de sorte qu’une erreur est vite fatale : incendie mortel, reconstruction éventuelle, etc. Un peu plus tard, l’éclairage au gaz a la fâcheuse tendance de rendre l’air irrespirable, si bien qu’il est parfois difficile d’aller voir des pièces à cause de la température ambiante. Et c’est sans compter les explosions et les émanations toxiques… Même la lampe électrique d’Edison, à la fin du xixe siècle, est un « appareil à anéantir » selon Paul Morand, alors en visite à l’Exposition universelle.

Pendant très longtemps, c’est encore et toujours le même problème qui se pose : la chaleur. Que l’éclairage soit au suif, à la cire, à l’huile, au gaz ou à l’électricité, à chaque fois il illumine et menace le théâtre en même temps : on y « brûle le bas de ses pantalons », comme le rapporte André Antoine à propos de la rampe au gaz. Bref, la frontière est mince entre le crépitement d’une chandelle et le fracas dévorant des flammes… Si bien qu’à force, le théâtre, hanté par sa propre disparition, a fait de son triste sort un véritable motif artistique : de Giovanni Niccolò Servandoni à André Engel, « incendier les théâtres, cauchemar ou revanche, fait aussi partie des motifs spectaculaires de la scène », écrit Véronique Perruchon. En somme, aller au théâtre relevait d’un danger historique : que le spectateur en soit averti, il n’en reviendra peut-être pas vivant.

Jusqu’à récemment néanmoins : il semble que la notion, longtemps inhérente à la discipline, soit (enfin !) devenue obsolète. En cause, le durcissement des normes concernant les établissements recevant du public (ERP), auquel s’agrège une nouvelle technologie d’éclairage, la luminescence, dont la lumière ne provient pas de la chaleur. Entre autres, les lampes au mercure, les tubes fluorescents et les LED sont des éclairages luminescents : les deux premiers sont utilisés au théâtre depuis les années 1970, et les diodes électroluminescentes, plutôt depuis une quinzaine d’années. Autant dire que les normes de sécurité annihilent le cauchemar d’un art entier : le public ne craint plus d’aller au théâtre, l’acteur ne craint plus d’y jouer. Le théâtre est devenu un lieu sûr.

Mais si la sécurité est un symbole du progrès, elle contraint aussi le théâtre ; autrement dit, sécurité rime avec complexité. Les normes de sécurité, parfois très sévères, frisent le casse-tête, on ne les comprend pas toujours. De la même manière, les projecteurs luminescents, particulièrement sophistiqués, ne sont plus réparables par un technicien traditionnel. D’où un sentiment kafkaïen : le théâtre est à la fois plus efficace et plus difficile à maîtriser par ses usagers, il s’est comme refermé sur sa complexité. En fait, s’il a oblitéré le danger, le théâtre contemporain, par contre, a conservé le risque : le danger se virtualise, mais les risques restent. Risques de panne, d’incident, de défaillance – bref, une vaste série de dysfonctionnements (sans danger). L’art théâtral, quant à lui, adapte son fantasme cauchemardesque : pour exemple, « Beaucoup de bruit pour rien », des 26 000 Couverts (la représentation étant « annulée » à cause d’un faux souci technique), ou « Coalition », de Transquinquennal et Tristero (la performance se concluant sur une alarme incendie). C’est le fameux « C’était fait exprès ? », lorsque l’ampleur du doute détermine la qualité de l’émoussage entre le réel et la fiction, donc de la réussite du spectacle.

Dans le champ de l’éclairage, la luminescence, lumière « aux normes » par excellence, clôt pour de bon l’ère du danger thermique (la flamme brûlante, mortelle) pour inaugurer une nouvelle ère : celle du risque. « L’ampoule électrique ne nous donnera jamais les rêveries de cette lampe vivante qui, avec de l’huile, faisait de la lumière. Nous sommes entrés dans l’ère de la lumière administrée », écrit Bachelard en visionnaire. Pour meilleur exemple de la récupération de la lumière par la sécurité, les sorties de secours : une nuisance lumineuse, virtuellement utile, indiquant le risque continu – ce qu’il faut faire au cas où, en cas de – et dont les metteurs en scène et les éclairagistes se plaignent à répétition. Car ceux qui travaillent dans l’obscurité la plus totale doivent batailler longtemps (parfois, en vain) pour les faire éteindre…Plus il est facile de faire le noir, plus il est difficile de faire le noir, dirait-on en marchant sur la tête : le danger est ponctuel, mais le risque, lui, est perpétuel.

Du coup, la diode « de secours », aux couleurs froides, ouvre un temps parallèle qui indique la marche à suivre lors d’une catastrophe, qu’elle a, par son existence même, rendue quasiment impossible. Le spectateur distrait, lui, est continûment rappelé au pire : rien ne se passe en apparence, mais la catastrophe pourrait advenir à chaque seconde. Le théâtre ressemble de plus en plus à un avion, mais immobile. Le risque, quant à lui, devient profondément anxiogène à mesure qu’il se prive d’objet. La sortie de secours en est le symbole accompli, celui d’une « apocalypse latente […] où la destruction n’en opère pas moins ses ravages » – analyse que Georges Didi-Huberman subordonne à un état du temps.

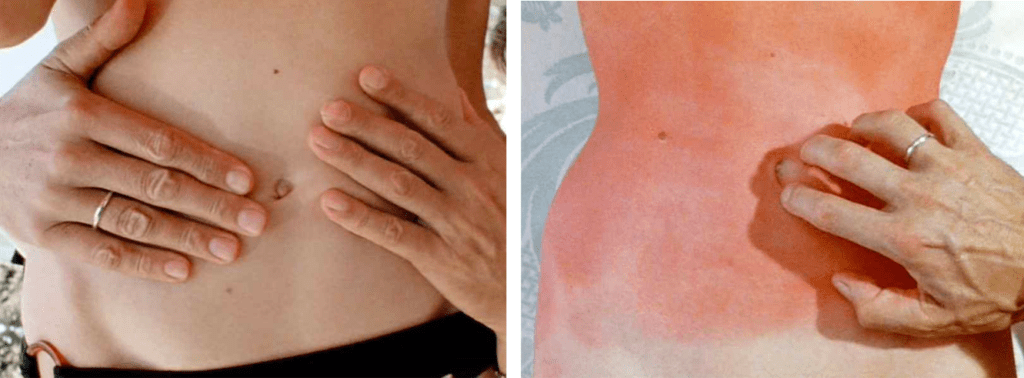

Depuis la rentrée, les normes de sécurité ont franchi un nouveau pas, en devenant des normes sanitaires : le public, à présent, doit aussi respecter des règles strictes. Le danger, qu’on croyait disparu, a repris du galon ; sauf que le spectateur, cette fois, n’est plus menacé par la destruction du théâtre, mais par sa propre destruction. L’apocalypse latente, par avant indiquée sur les sorties de secours, se rapproche (distanciation sociale, contrainte respiratoire) : ce qui était marqué aux portes du théâtre est dorénavant marqué au fer bleu sur le corps. Autrement dit, le danger n’est plus à l’extérieur, il est dans le public, il circule parmi nous. Dans ce contexte où la dangerosité refait étrangement surface – symptôme encore plus avancé de l’état d’urgence contemporain –, la formule « prendre des risques », elle, acquiert un tout nouveau sens.