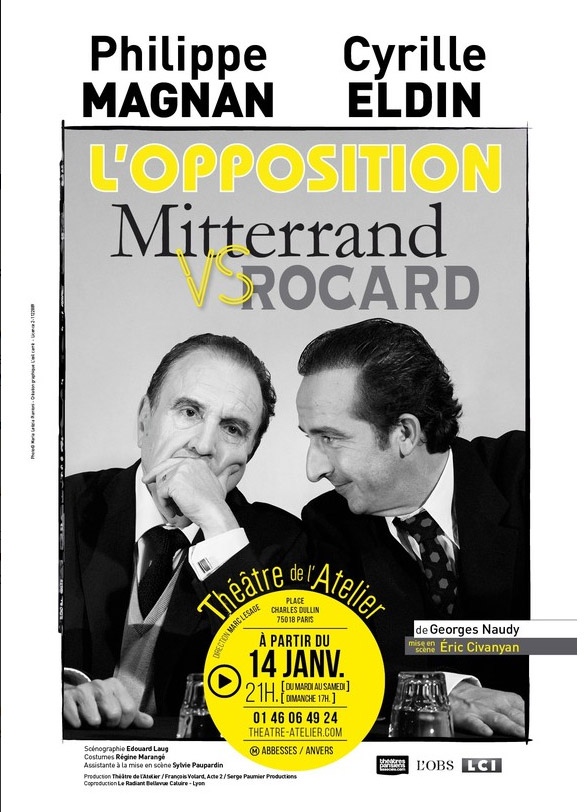

L’affrontement de deux hommes, de deux gauches, de deux manières de faire de la politique : ce sont ces contrastes à la fois intimes et idéologiques qu’Eric Civanyan porte à la scène, à partir d’un texte de Gorges Naudy imaginant la conversation qu’auraient pu avoir Rocard et Mitterrand dans le bureau de ce dernier, courant 1980, un an avant l’élection présidentielle pour laquelle ils se souhaiteraient tous les deux candidats.

Mitterrand est tel qu’on le connait : érudit, froid et manipulateur, usant de toutes les intimidations et humiliations possibles pour dissuader son adversaire de se présenter. La scène reconstitue l’intérieur bourgeois du bureau de la rue de Bièvre : meubles arts déco, desserte à alcool, divan, et surtout bibliothèque montant jusqu’au plafond, telle un appendice métonymique du futur président, dont la passion littéraire (et le sens du tragique qui l’accompagne…) ne manquent pas de souligner par contraste le prosaïsme sans panache du technocrate Rocard. Comme dans cette scène où Mitterrand soupire du manque d’imagination et de sensualité – en un mot de littérature – du maire de Conflant Saint-Honorine qui, invité par le futur président à « sentir » l’exemplaire de “La mort de Socrate”, de Lamartine, se contente de feuilleter maladroitement le livre, plutôt que d’en humer le papier, d’y fourrer son nez et d’y jeter son âme. Une domination symbolique de l’un sur l’autre que la mise en scène explore en entremêlant habilement plans politiques et psychologiques, explorant les hommes sous les oripeaux diplomatiques. Texte et mise en scène donnent une texture à la rivalité, bien au-delà du seul champ politique, et c’est moins à un duel qu’à un écrasement rhétorique qu’on assiste : Rocard ne retient que quelques vers d’un poème classique lorsque son opposant le récite en entier, Rocard tourne de l’œil après trois verres et s’allonge sur le divan là où Mitterrand reste, tel un roc, inébranlable.

Les anecdotes sont éloquentes sans êtres démonstratives, les deux comédiens, à parfaite distance de leurs personnages dont ils évitent toute caricature, portent avec rythme l’exercice de la joute oratoire. Le classicisme de la mise en scène (pas d’anachronismes racoleurs, pas de Rocard à poil, pas de fétichisme “d’actualisation” des questionnements) parvient à intensifier la tension entre les deux hommes – le réalisme sobre de la pièce concentre l’attention sur la précision des répliques, sur la subtilité d’un haussement de sourcil. Le langage atteint des sommets de violence policée. Aussi fratricides soient-ils, Mitterrand et Rocard partagent au moins cela : une instruction par les mots, un goût de la parole, à mille lieux de l’ère communicationnelle dans laquelle baigne la politique aujourd’hui. Il en reste la puissance de Mitterrand, que Rocard indirectement reconnait, lorsqu’il admet qu’on ne peut pas présager quelque chose de totalement mauvais « d’un homme qui aime les livres, les femmes, les arbres ».