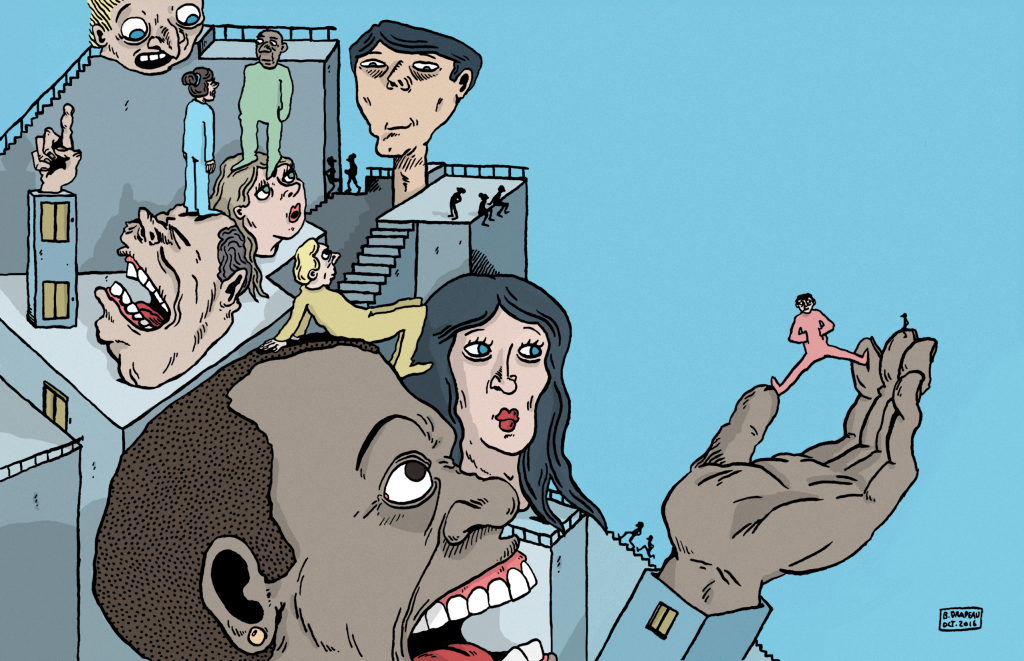

(c) Baptiste Drapeau

Une tendance se dégage de ce Festival d’automne dans la manière dont plusieurs chorégraphes investissent des lieux géants et inhabituellement destinés à la danse pour inventer un geste dont l’audace conceptuelle est de reconfigurer la place du spectateur dans sa relation à l’œuvre d’art, en repoussant incontestablement les limites de sa réception. Créé pour la rue et les lieux publics, « Danse de nuit », de Boris Charmatz, a investi la friche industrielle Babcock de La Courneuve plongée dans le noir et le froid, tandis qu’à l’occasion d’une carte blanche Tino Sehgal s’est approprié les lieux d’exposition du palais de Tokyo. De jour comme de nuit, secousses garanties !

Le rapport au public, placé au cœur de la production artistique et mis dans une telle position d’interpellation, d’inconfort, d’intranquillité, s’en voit considérablement modifié. Plus de frontières entre la scène et la salle, mais une perturbante promiscuité. Chez Charmatz, les performeurs vont jusqu’à toucher, bousculer l’assistance dans une énergie collective volontiers véhémente, agressive. Habillés comme des sacs, ils bondissent soudainement pour se livrer à des secousses physiques et à d’incompréhensibles diarrhées verbales, comme lors d’une séance de thérapie expiatrice. Le sens de cette agitation orchestrée échappe mais provoque un pénible sentiment d’angoisse.

Chez Sehgal (comme chez Xavier Le Roy au Centre Pompidou), la parole s’adresse de manière individuelle et bienveillante. Du bâtiment, radicalement vide et ouvert, il ne reste que l’ossature bétonnée et usée. À la surface, la lumière bat son plein. Dans les sous-sols inhospitaliers, Pierre Huyghe installe un chaos organisé (fuites d’eau, lumière au néon intermittente, vrombissement intempestif). Un amer goût d’abandon, de désolation émane de cette déconstruction. Une infatigable communauté va et vient dans une course folle ou une lenteur larvée, stagne et entonne un chant choral incantatoire. Là encore, on vous interpelle, on vous lance sans innocence autant de questions personnelles qui inaugurent un rituel d’échanges, une discussion forcée avec plusieurs interlocuteurs successifs. Ils sont 300 participants bénévoles qui se relaient, abordent le visiteur pris de court, mal à l’aise, soumis au grand déballage introspectif.

L’installation participative a vocation selon son concepteur à faire vivre l’instant présent et la confiance en l’autre, en donnant à chacun l’occasion de prendre conscience d’exister, ce que selon lui ne permet pas une exposition ou une représentation conventionnelle… Faut-il conclure de cette expérience qu’assister à une œuvre d’art, s’émouvoir de sa présence dans la simple contemplation s’apparenteraient à un état de passivité, qu’à l’heure du bien illusoire « tout-communiquant » la solitude inhérente à la posture de spectateur, l’expérience individuelle, intime qu’il vit, serait à juger lacunaire, insatisfaisante, et à déjouer par une nouvelle dramaturgie de l’intrusion, au risque de heurter la réserve d’un spectateur réfractaire et contraint, d’exercer sur lui un sentiment d’oppression ?

Regarder, ressentir ne suffisent pas. Il faut éprouver. C’est sans considérer que l’humain va au théâtre comme au musée, parce qu’il y a rendez-vous avec lui-même, et que même à distance et sans recours à des simagrées dragueuses l’œuvre agit et fait réagir. Par essence. Si l’art demande une ouverture, un réel effort, un engagement, une disponibilité intellectuelle et émotionnelle au spectateur, il doit surtout lui offrir et lui garantir une indispensable liberté !