Que reste-t-il de notre humanité quand la barbarie des conquêtes et la violence sans visage balaient tout sur leur passage, quand on meurt de faim et de soif, quand on raye de la carte des villages d’Indiens, quand on voit son corps dépérir puis se décomposer sous l’effet des grands froids et de la canicule ? Peut-on avoir accès à son intimité, à son intériorité, quand on est un crève-la-faim venu d’Irlande, et que l’on s’enrôle à vingt ans dans l’armée américaine en direction des grandes plaines de l’Ouest ?

Ce qu’il reste à Thomas McNulty, le narrateur, et John Cole, son acolyte de Nouvelle-Angleterre, c’est bien sûr l’amitié, doublée d’un amour indéfectible qui les lie depuis l’adolescence, depuis l’époque où il leur suffisait de jouer les travestis dans les saloons pour gagner quelques sous. À travers l’histoire de ces amants secrets, Sebastian Barry nous fait traverser avec violence plus de vingt ans de construction américaine, de 1851 à 1872, depuis la conquête des grandes plaines de l’Ouest jusqu’à la fin de la guerre de Sécession. Dans un monde où l’homme est plus que jamais un loup pour l’homme, aucune place pour l’intimité ; juste l’instinct de survie en milieu hostile.

« Des jours sans fin » est pourtant le récit d’une intériorité, puisque les aventures des deux protagonistes sont rapportées du point de vue de Thomas l’Irlandais. Mais au-delà des faits, on saura peu de choses de ses affects les plus profonds, et encore moins de son intimité, suggérée fugacement au fil des pages. Le principe de focalisation interne ne laisse affleurer que très peu d’émotions. C’est même tout l’art de Sebastian Barry que de ne rien dévoiler, ou presque, des sentiments les plus profonds de son personnage, sentiments qui s’effacent derrière la grande histoire. L’intimité se dérobe avec pudeur, les secrets sont bien gardés. L’amour entre Thomas et John ne sera ainsi jamais totalement dévoilé aux yeux du monde, et à peine formulé, ou seulement à demi-mot.

La fresque dressée par Sebastian Barry montre comment la guerre transforme les hommes en une horde bestiale, une communauté de sang où chacun doit s’oublier, où les individus disparaissent pour se laisser emporter dans le souffle barbare de la conquête. Mais jamais Thomas et John ne succombent à la déshumanisation et ne renoncent à l’autre. Le grand plaisir de Thomas, quand il n’est plus soldat, est de se grimer en femme, de se mettre dans la peau d’une autre. Sans doute est-ce là le secret d’un bonheur auquel il a dû renoncer en tant qu’homme. Quand on n’a plus accès à soi, quand tout nie ce qui nous constitue, reste encore le choix d’un autre sexe, d’une autre intimité, d’une autre vie où l’on ne serait plus obligé de partir à la guerre, où l’on pourrait fonder une famille, comme John et Thomas le font avec la jeune Sioux qui devient leur fille adoptive.

« Des jours sans fin » nous dit qu’il est possible de vivre le pire, de manquer de mourir maintes fois, de renoncer à ses rêves, sa jeunesse, son innocence, sans pour autant renoncer à l’amour. Au-delà de sa dimension épique, ce livre est le récit d’une passion irréductible et d’une fraternité infrangible, qu’aucune barbarie, aucune tentative de déshumanisation ne sauraient définitivement mettre à mal.

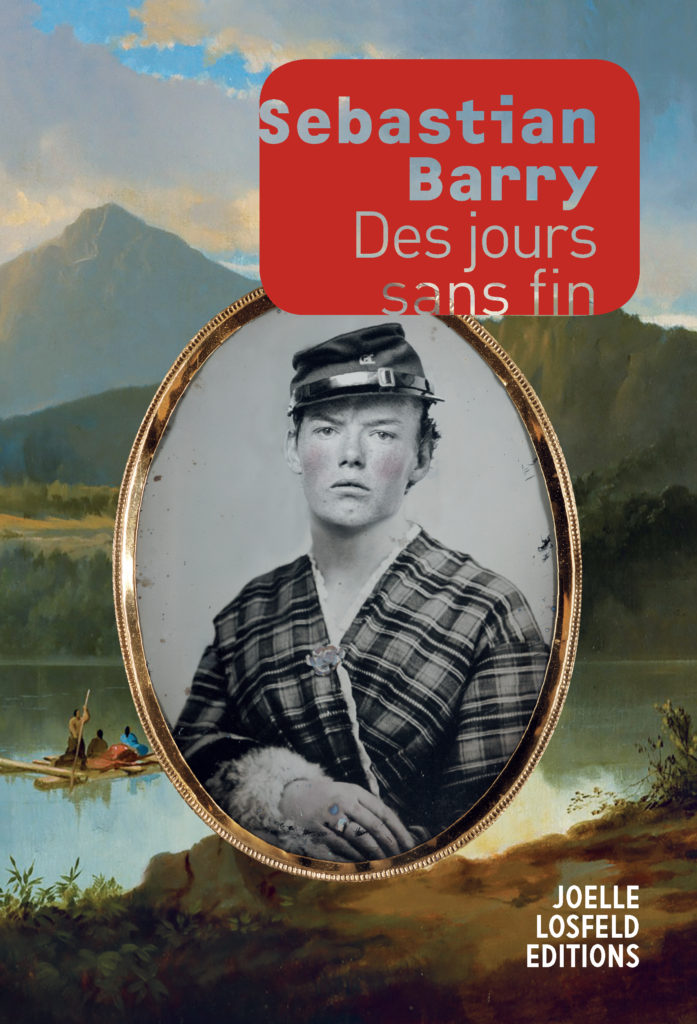

Sebastian Barry, « Des jours sans fin », Joëlle Losfeld, 2018.