(c) Eamonn Doyle

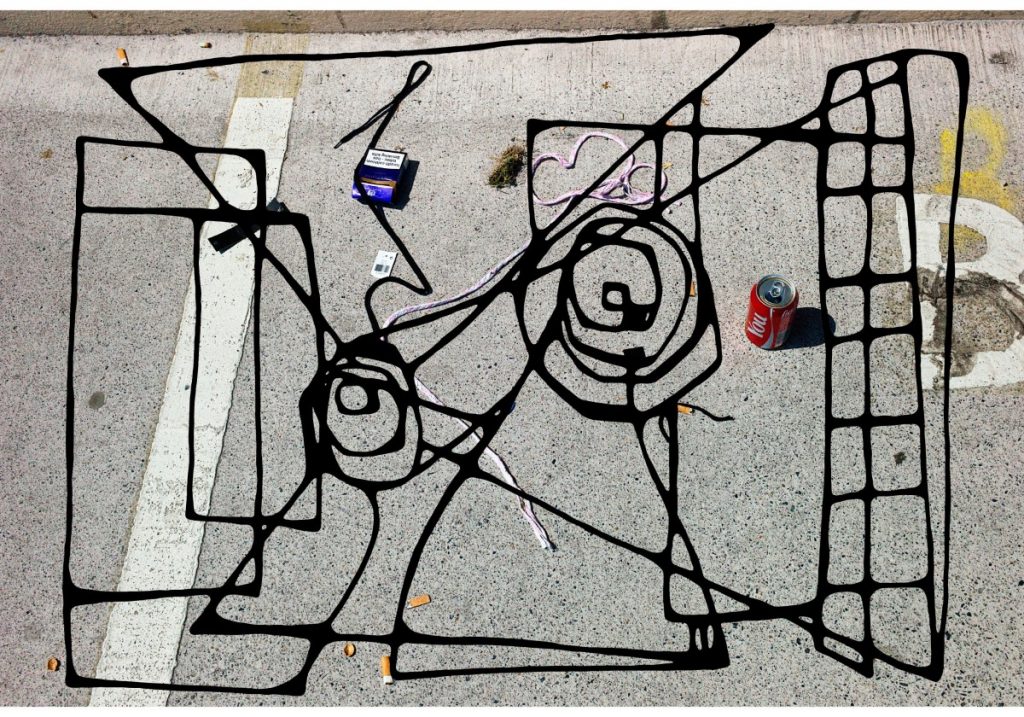

On a failli la rater. De loin, on dirait un Paul Klee assez terne. De près, c’est un sol jonché de détritus. Des mégots, des chewing-gums, un lacet : les seules traces humaines dans cette plongée sur le béton. Et dessus, un graf à la peinture noire, un gribouillis aux airs d’écheveau. Voilà la carte fantasmatique, l’œuvre matrice de l’expo. Mais cela, on ne le comprendra qu’à la fin. Quand il sera trop tard, et qu’on aura déjà buté sur le triptyque du fond.

Parce que ce qui attend fatalement les personnages et le spectateur de cette magnifique et géniale installation, c’est bien la même chose : la fin. « END. » : avec un point au bout, comme pour en souligner l’irrémédiable. Ces mêmes lettres, elles sont presque ses initiales : « Eamonn Doyle ». Dublinois, comme James Joyce. Et comme Joyce, le photographe a saisi les portraits de gens qui traversent sa ville. Un travail de longue haleine (2013-2016), qui a des airs de journée éternelle. Comme un certain roman de Joyce.

Vieux, jeunes, Asiatiques, Blancs et Noirs… L’installation conçue en collaboration avec Niall Sweeney (les dessins) et David Donohoe (la musique planante) met en scène au format XXL des habitants de tous les horizons. Mais, à l’exception de ceux qui se dressent dans la salle centrale, regard et geste conquérants sur le ciel immense comme les stars de ciné d’une affiche noir et blanc, on sent vite que quelque chose cloche. Isolés dans des cadres aux allures de puzzle, les personnages, perplexes parfois, partent à gauche, à droite, dans toutes les directions. Perdus, enfermés dans le quadrillage des rues. Pire : menacés, de plus en plus, par le carcan du béton. Dos, mollets, tête, homme-tronc : les cadrages en grand angle viennent sectionner les corps, les morceler comme chez Beckett, les plomber de saturation. Sont-ils toujours vivants ?

Dans la troisième et dernière salle, on peut se poser la question. Paradoxe : plus la couleur est vive et plus la menace plane, à l’instar de ce jaune qui vieillit les images. Sur cette photo couleur, une jeune femme savoure un milk-shake qui rappelle celui de l’affiche publicitaire à côté d’elle. Et on ne sait plus bien, finalement, si la consommatrice est encore vivante ou si elle est l’image figée d’un modèle. D’autant qu’autour des dessins en noir et blanc semblent emmurer un peu plus la demoiselle. Bouteilles de soda, emballages de fast-food : le champ est envahi d’objets déchets, qui passent au premier plan pour devenir même, avec cette poubelle, le sujet de la photo. L’œuvre matrice l’avait pourtant annoncé : plus de place pour l’humain, écrasé comme ses mégots et ses chewing-gums sur le béton. Et c’est autrement qu’on regarde les portraits en légère plongée de la première salle, qui semblent clouer, couler ces gentils petits vieillards dans un cercueil en ciment.

Une fatalité ? Sur le sol traînait pourtant ce lacet comme un fil d’Ariane. Heureusement, Dédale nous l’a appris, pour fuir le labyrinthe, reste toujours le ciel. Le ciel de Dublin qu’on aperçoit parfois, avec ses arbres et ses nuages ? Ou bien, dans cet espace aux airs de chapelle régi par le chiffre de la Trinité, l’espoir du Ciel ? On peut toujours attendre Godot.