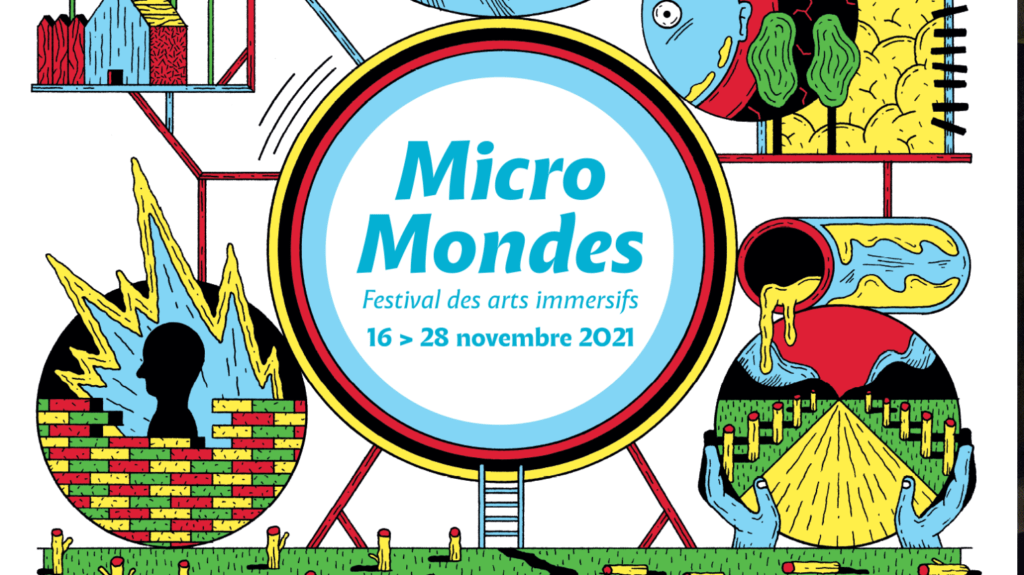

Pour sa sixième édition, la passionnante biennale des arts immersifs Micro Mondes portée par le Théâtre Nouvelle Génération à Lyon offre cinq propositions hybrides, mêlant théâtre, art plastique et multimédia : une programmation éclectique qui reflète, pour une part, l’infusion technologique dans la création contemporaine, mais aussi la beauté et les paradoxes des dramaturgies introspectives.

La vitalité du théâtre immersif tient à sa promesse expérientielle. Jamais celle-ci n’aura été autant sollicitée, traduisant le besoin contemporain de régénérer son rapport au réel, passablement affadi par la prégnance des dispositifs de médiateté. Elle n’est pas tant la constatation d’un repli de l’artiste comme intercesseur entre soi et le monde qu’un renforcement de notre propre présence spectatorale (qui va même jusqu’à notre conversion, dans les créations les plus intrinsèquement interactives, en fragment de l’œuvre). Il faut bien reconnaître que cette nouvelle tendance ne se contente pas d’être fécondée par la fougue bienheureuse de l’énergie créative, mais aussi bien par les ressorts plus désenchantés du marketing culturel. Que l’on se rassure : c’est bien la première, et non les seconds, qui anime Micro Mondes et qu’on l’on perçoit dans les choix exigeants de sa programmatrice – et directrice adjointe du TNG -, Céline Le Roux. Le point commun entre toutes ces propositions est la corporéité du rôle de spectateur, dont l’engagement ne s’exerce plus seulement depuis l’extérieur, mais à l’intérieur même du dispositif artistique : corps augmenté d’un casque à conduction osseuse (dit « Combo ») dans « A l’origine fut la vitesse » (Philippe Gordiania et Nicolas Boudier), d’un casque de réalité virtuelle (« Les Aveugles » de Julien Dubuc), tête glissée à l’intérieur des caissons mémoriels dans l’installation « Cultural Exchange Rate » ou bras servant de support à la narration dans « As far as my fingertips take me » (Tania El Khoury). Dans ce dernier exemple, peut-être le plus fort de l’ensemble, le réfugié palestinien Basel Zaraa raconte son histoire d’exil dont il laisse la trace tatouée sur notre peau. L’intimité de l’échange est renforcée par la simplicité analogique du dispositif et son humanité immédiate, en dépit de la brièveté de la performance.

Les dispositifs de réalité virtuelle ou de réalité augmentée, quant à eux, qu’il s’agisse de « A l’origine » ou des « Aveugles », soutiennent une dramaturgie de l’angoisse sensorielle qui bousculent les repères d’orientation. On est au cœur de l’art comme expérience de la prise de risque au sens le plus étymologique de ex-periri. Dans les deux cas, de tels choix sont théoriquement pertinents au regard de l’intention narrative : d’un côté, Damasio, dans roman culte « La Horde du contrevent » par son écriture même qui se déploie dans de complexes et redondantes volutes, identifie le lecteur à un membre du groupe de voyageurs confrontés aux vents et le place dans un vortex de sensations contradictoires, violentes, extrêmes. Sous-titrée « Le testament de Sov Strochnis », l’adaptation s’empare de ce personnage central que l’on identifiera vite à la figure de l’auteur, déroulant la parole jusqu’à son épuisement. Puissamment évocatrice en ce qu’elle puise ses ressources dans un déluge visuel et sonore qui frôle par moments, pas toujours très agréables, la séance de rééducation d’ « Orange mécanique », elle tient davantage ses promesses auditives que visuelles, même si les effets de rupture entre occultation et apparition incarnée du narrateur sont savamment étudiés.

De l’autre côté, le texte des « Aveugles », œuvre de jeunesse de Maeterlinck usant et abusant d’un procédé de cécité physique et symbolique, oblige à un recentrage de la conscience sur ses autres points de contact avec le réel, à commencer par l’ouïe, bien entendu, mais en développant également une reconstruction virtuelle du temps et de l’espace. Cette virtualité, Julien Dubuc l’a prise à la lettre, et peut-être même un peu trop. Là où la pièce préfigure le tragique existentialiste de « En attendant Godot » et place par sa composition même le spectateur à la place d’un témoin qui en sait plus que les personnages, « Les Aveugles » fait le choix de renforcer l’énigmatisation narrative par une identification pleine avec ces douze aveugles confrontés à une compréhension du monde dont ils ne perçoivent que des taches lumineuses et l’inquiétante étrangeté sonore de la forêt. C’est à cet endroit que la matérialité de la technologie, pourtant censée dématérialiser notre rapport au réel, se rappelle à nous malgré elle : par la présence inévitablement envahissante du harnachement de VR, mais surtout par le choix d’une esthétique de pixels explicites par moments contre-productive, agissant comme la monstration de la matrice du monde – et du récit – qui ne sert pas ici de force illuminatrice mais plutôt de frein à la fluidité de l’immersion.

Les formes discontinues telles que le sont, par nature, les installations, sont à la fois un gage d’élasticité dans son appréhension de l’œuvre, mais également d’intermittence de l’attention. C’est le cas de « Cultural Exchange Rate » qui, dans un simulacre de salle des coffres, cloisonne et décloisonne le spectateur au risque de le perdre entre chaque étape. Mais en lui donnant, littéralement, les clés de son aventure, Tania El Khoury désamorce le piège en le convertissant à la fois en enquêteur et en gardien à qui l’on confierait la libération des souvenirs. Un petit regret, ici, que les contraintes logistiques obligent à refermer les portes, qu’il aurait été nettement plus saisissant et symbolique de laisser ouvertes vers le monde : on touche du doigt, à cet égard, les limites circonstancielles de la plupart des œuvres immersives, dont les jauges minuscules et les conditions d’opération (et de rentabilité) délimitent un périmètre qui peut contrevenir aux envies d’une plus grand radicalité. Fort heureusement cet impératif n’entame qu’à la marge l’élégant cheminement poétique et multisensoriel ouvert par El Khoury autour d’une intimité familiale exposée par ses artefacts de mémoire : mèche de cheveux de la grand-mère, fiches d’immigration mexicaine, pièces de monnaie libanaise que l’on se proposera d’échanger contre de vrais euros tirés de la poche du spectateur… Le tout scénographié avec une grande acuité et justifiant pleinement cette épithète de « micro » adjointe au nom du festival.

En dernière analyse, les formes immersives présentées au TNG semblent créer une sorte de circuit court qui boucle sur lui-même : ainsi le poème récité en arabe par Basel Zaraa interroge cette possibilité dans le parcours de l’exil (« If I run run run run run / Could it take me back / To where I started out ») ; la quête de la Horde du Contrevent ramène son unique survivant, Sov Strochnis, à son point d’origine d’Aberlaas, l’Extrême Amont se connectant ainsi à l’Extrême Aval ; l’enquête des « Aveugles » conduit à la prise de conscience que, dès le départ, le prêtre-guide était mort. Dès lors, interrogeons-nous : que s’est-il passé en chemin ? Dans le meilleur des cas, une transformation intérieure digne des meilleurs koans zen. Par défaut, soyons plus réalistes, la consolidation d’une introspection intime. Que l’immersivité soit davantage propice, ou non, à l’émancipation éphémère du spectateur n’a finalement qu’une importance relative : ce qui compte dans un festival comme Micro Mondes, c’est la multiplicité des mises en perspective agissantes et poétiques du monde.