(c) Christophe Raynaud de Lage

Aller voir « Espæce » d’Aurélien Bory ; aller vivre « Espace » à l’Opéra ; lire « Espèce d’Espaces » de Georges Perec. Iconoclasme que de tordre ainsi ce superbe titre, diraient certains si ce geste n’était le prolongement de celui de Perec.

Ce livre incontournable pour tout étudiant architecte n’évoque pas seulement un « drôle d’espace », une « typologie spatiale » ou des « espaces en tout genre » : « Espèce d’espaces » conte en réalité la vie de l’espèce humaine dans l’espace qu’elle déploie autour d’elle et qui se développe malgré elle. Le titre soudain s’humanise, et comme un condensé qui déploie le livre, « Espæce » nous fait vibrer de l’écho des mots écrits et théâtralisés. Le texte de Perec n’est pas lu dans cette pièce et pourtant c’est lui que l’on entend sans bruit dans l’espace en extension.

Le rideau se lève sur l’espèce humaine qui ne se détache pas du fond noir. Le simple décor qui apparaît nous plonge déjà dans l’écriture précise et sporadique, sociologique, autobiographique et architecturale de Perec : « Noter ce que l’on voit. Ce qui se passe de notable. Sait-on voir ce qui est notable ? Y a-t-il quelque chose qui nous frappe ? Rien ne nous frappe. Nous ne savons pas voir. » Mais que voir ? Rien n’est moins architectural que ce grand mur noir, sans qualité, habité sans l’être et flanqué de deux sorties de secours surplombées de leurs habituels « blocs autonomes d’éclairage et de sécurité » qui diffusent leur lumière verte et coupante : ces blocs luminescents qui même à l’opéra empêchent toute salle de faire le noir. Le noir d’aujourd’hui est toujours teint de vert et la main de Perec n’aurait pu que le voir : pour écrire, « Il faut y aller plus doucement, presque bêtement. Se forcer à écrire ce qui n’a pas d’intérêt, ce qui est le plus évident, le plus commun, le plus terne. »

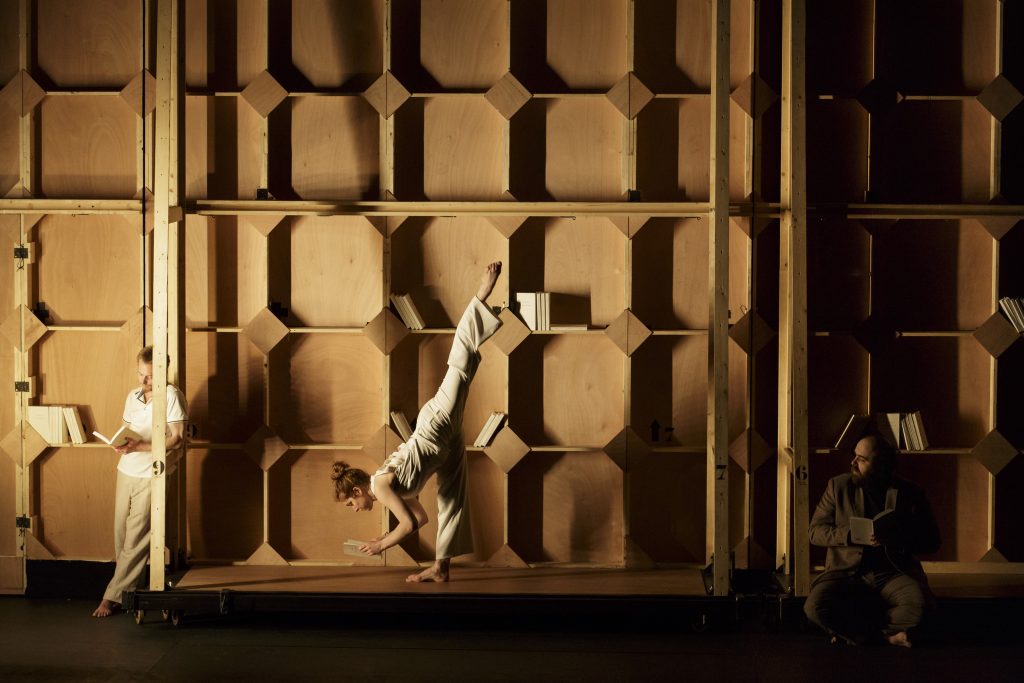

Nous aimons que le théâtre soit parole, mais le poète veut nous mener ailleurs. C’est l’écriture qu’il préfère inscrire dans l’espace : aucune page du livre n’est lue, mais le livre se tord, pour former une lettre, puis un mot, et proclamer du blanc des pages sur le mur noir : « Vivre c’est passer d’un espace à un autre, en essayant le plus possible de ne pas se cogner. » Si le poète veut nous obliger à « voir plus platement », il faut pourtant « déceler un rythme ». Alors tout le décor se meut, à la force des bras, dans une dance poétique et méticuleuse qui avale les corps des danseurs, les pousse et les élève. L’espace ployé permet l’élévation… et, redressé, entraîne la chute : il joue des corps. Le mur articulé se révèle simple décor, montre son dos « enlivré », son revers, qui devient façade à son tour. Les hommes et femmes qui traversent ces lieux se cherchent, s’attendent, laissent deviner leur fragilité et l’attention permanente qu’ils se portent quand bien même le lieu se déroberait.

Ces corps s’incurvent et s’arc-boutent, s’allongent, se rétrécissent, se déforment pour tenir dans les caissons d’architecture, pour devenir géants ou pour devenir nains, jusqu’à la rupture d’équilibre. Tout est vivant d’une prouesse technique fascinante, animé par la force des bras. S’il s’agit d’écriture, la réponse est mathématique : lieux et hommes marqués par les variables de l’espace et du temps suivent les trajectoires, dont on aimerait connaître les fonctions numériques associées [f(x,y,z,t)]. Pas un mot et pourtant, depuis les lettres « quadrimentionnelles », le verbe résonne dans les marges, très grand blanc entre les noires lettres. C’est Perec sans un mot, c’est une dance et un acte, c’est une espèce dans un espace. Bory nous plie et nous déploie.