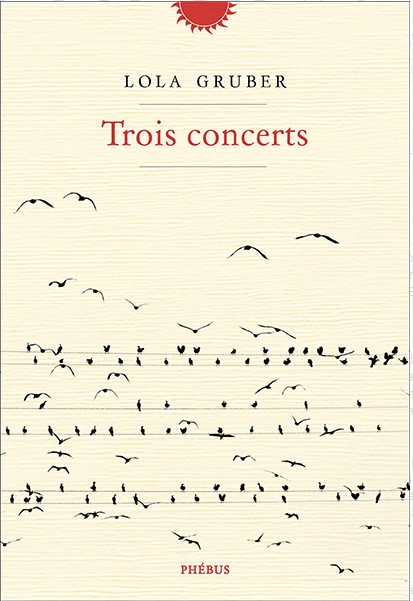

L’œuvre de Lola Gruber fascine et fait absolument partie de celles que l’on souhaite partager, offrir. À l’instar d’un « Usage du Monde » de Bouvier, ce récit initiatique, d’un amour sans pareil, d’une voie (voix ?) d’une humanité profonde, fait repère dans le paysage d’une vie construite par les livres et la musique. Un chant, un appel à un réel puissamment sensoriel et intérieur. Habité. Comme peuvent l’être les murailles d’une cathédrale romane. Les voix du silence, les voies de la musique.

Le cheminement de Clarisse, en voix intérieure tout au long de ce roman, prend le lecteur par la vue mais aussi par la main, l’oreille, l’odorat, le toucher. Proustienne, cette œuvre l’est sans conteste. Psychanalytique aussi. Mais avant tout humaine, profondément humaine. Clarisse est une enfant hypersensible en particulier aux sons. Elle a du mal avec le commun, engoncée dans une petite bourgeoisie de province qui ne comprend pas grand chose à sa connaissance d’un réel loin des préoccupations dans la norme. Elle se cache alors. Sous l’escalier. Dans sa tête. Elle tente de maîtriser ces produits de sa sensorialité et de son esprit différents. Elle range les sons dans des boîtes qu’elle se crée. Elle étouffe.

La découverte du violoncelle est un premier pas vers une libération de sa capacité à entendre et transmettre les choses derrière les choses, les invisibles. Bien sûr, les pédagogues classiques d’un conservatoire de province ne comprennent que peu cette enfant surdouée dans sa compréhension et sa restitution et n’apprécient pas ses capacités à aller au-delà. Elle a sept ans. Elle prend son téléphone et demande une rencontre avec un maître, un monstre, Viktor Sobolevitz, musicien hors normes qui accepte de l’accompagner dix ans durant, de la prendre comme élève. Bien sûr. Ogre ? Sûrement avec le commun mais avec Clarisse, Soboleviz fera de son exigence dévorante un cadeau, clef de l’accès au caché, à l’invisible. À l’inaudible.

Lola Gruber joue avec l’intimité : nous sommes présents, là, dans cette rencontre, au plus intime de ces deux êtres singuliers, là pour les répétitions sans fin, les discussions et échanges des heures durant sur les choix d’interprétation, sur ce dialogue avec le compositeur disparu. Là encore quand Clarisse découvre le chef d’œuvre caché, les suites de Paul Crespen, là toujours dans la tête du maître pour comprendre son intention de faire de Clarisse son héritière musicale, seule à pouvoir être digne d’interpréter cette œuvre majeure dissimulée après la mort de la femme du maître et jamais exhumée. Il y a du Barbe Bleue, elle ouvrira la porte interdite et portera la malédiction sans que celle-ci, au final, ne la dévore. Transcendance.

Nous sommes là aussi pour accompagner ce cheminement des deux proscrits ensemble, chemin résolutoire des blessures et barrières des deux même si la confrontation au monde, dans la durée, sera tout sauf angélique. L’auteur a un talent sans pareil pour nous amener à cette intimité, spectateur non pas voyeur mais tendre et ému de l’éclosion, d’un langage des émotions où le mot n’a pas sa place. Cette musique au loin, ces notes égrenées, travaillées, jouées résonnent sans barrière et nous plonge dans un retour parfait en ces heures longues où le conservatoire chantait la joie du corps à corps avec l’instrument. Vibrato.

Le livre ne se raconte pas, il se lit, il se vit. Il se partage avec ses personnages si parfaitement décrits qu’ils sont amis d’emblée avec le lecteur. Qui partage la souffrance de la répétition, l’angoisse du concert, la souffrance infinie de l’acquisition de la maîtrise du geste, la quête sans fin du sens de l’œuvre. Comprendre, découvrir, dévoiler le discours du compositeur et son intention, faire corps avec l’instrument et en être le maître et le serviteur, faire si peu de cas d’une « carrière » mais exister par l’œuvre, la servir, l’offrir à d’autres plus rustres pour la plupart, faire dialoguer les voix passées pour dévoiler la clarté d’un chemin singulier.

Il y a de l’amour entre l’ogre et Clarisse, mais pas de sentimentalité, la mièvrerie est éliminée comme il se doit dans la vérité de la relation singulière que tisse ces deux titans, piliers arcs-boutants d’une cathédrale épurée, élancée, célébrant un cosmos où si peu atteignent les étoiles. Pas de Schmaltz. Difficile de refermer ces pages, difficile de mettre un terme à cet amour qui unit vite le lecteur avec ces personnages hors normes. Impossible de provoquer l’oubli familier, d’oublier Bach et Kodaly, de ne pas entendre au loin dans ces couloirs les notes et les traits qui illuminent et habitent. Habité, on en sort habité. À lire bien sûr absolument. Et à offrir, urgemment à celles et ceux qui nous sont singuliers.