© Estudio Bruguera

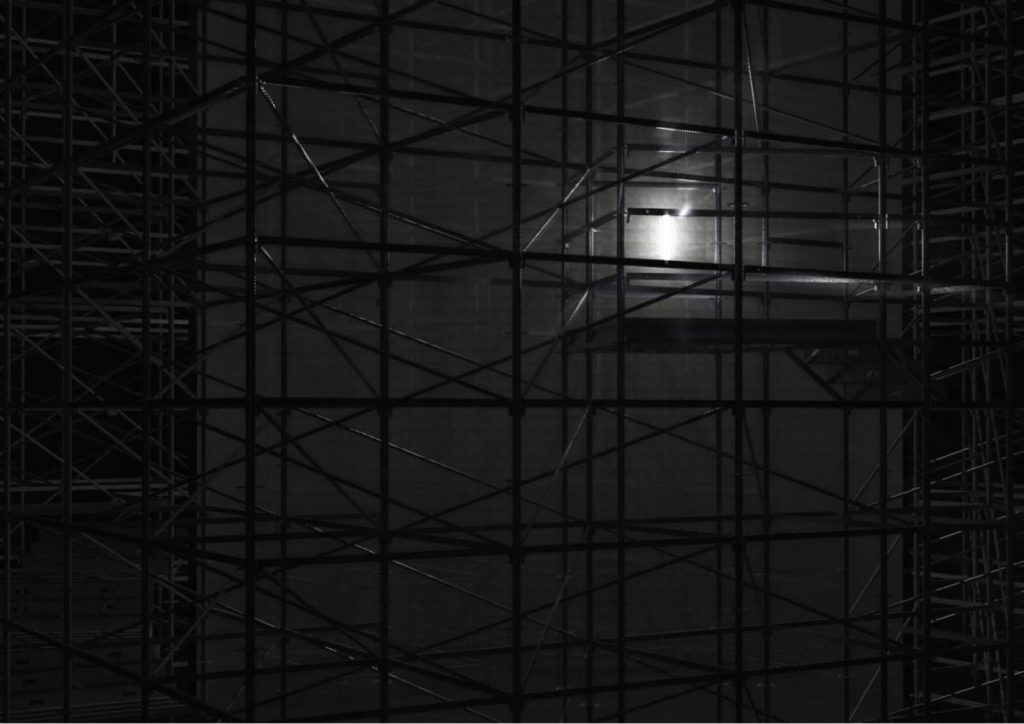

« Here we’re down in a hole », dit Hamm, et la plasticienne cubaine Tania Bruguera, pour sa première mise en scène, a pris cette indication au pied de la lettre. En arrivant au Marivaux, ancien cinéma laissé à l’abandon en plein cœur de Bruxelles, le gigantisme de l’échafaudage cylindrique en impose.

Debout sur le métal grinçant, à six mètres du sol, le spectateur glisse sa tête dans l’une des fentes du rideau blanc qui encadre le dispositif : le voilà paradoxalement en position de domination en tant que voyeur et de fragilité extrême, tout aussi prisonnier que Hamm et Clov. Le lieu est fidèle à l’intention beckettienne de représenter des limbes : chambre matelassée d’hôpital psychiatrique, immaculée, où rien d’autre ne surgit que les deux protagonistes, l’échelle, l’horloge, et les moroses poubelles (ou plutôt ici bouches d’égout) dans lesquelles stagnent les parents, Nagg et Nell.

Bruguera a découvert « Endgame » en 1998, l’a lu douze fois d’affilée et dit y revenir régulièrement. Elle a voulu relever le défi de le porter au plateau dans le cadre de la production d’« Endgame » par BoCA, biennale d’arts contemporains portugaise. En bon soldat postmoderne, Bruguera aime habituellement travailler sur l’explosion de la notion d’auteur et sa dissémination dans un travail collectif. Quel sens dès lors y a-t-il à s’emparer de l’un des dramaturges du XXe siècle les plus représentatifs de la sacralité du texte, dont les exigences (et celle de ses ayants droit) en matière de respect scrupuleux des intentions de l’auteur sont bien connues ?

Étonnant paradoxe, renforcé par l’appétence de la Cubaine pour les projets actuels et politiques, que d’aller plonger dans l’abstraction beckettienne ! Évidemment, la dimension politique propre à « Endgame » est intemporelle. Pour ne pas rester dans l’abstraction vaporeuse, elle doit être incarnée par des acteurs présents et ancrés, à l’instar de l’aveugle Hamm (Brian Mendes), immobile dans ce sempiternel fauteuil d’handicapé qui ressemble ici à un cercueil sur roues, dont le dialogue pervers avec le fils-esclave Clov pose la question de notre capacité à mettre des mots sur notre propre aliénation.

Passé le wow effect du dispositif, on comprend que celui-ci se tient vraiment au service du texte, comme une façon de créer littéralement une caisse de résonance, un écrin plastique aux mots de l’auteur. L’intelligence de la proposition de Bruguera est d’avoir saisi que l’abstraction du théâtre de Beckett suppose une attention décuplée du spectateur, la nécessité de s’insérer dans un labyrinthe mental. D’une certaine façon, un bon « Godot » est celui où l’ennui du spectateur entre en résonnance avec l’attente interminable de Vladimir et Estragon. Ici, cette immersion est vécue physiquement par le spectateur, puisque les corps, enchâssés dans les parois, font partie intégrante de la scénographie. « Endgame » est très cohérent avec la ligne de programmation du Kunsten cette année, qui interroge les frontières de l’art et le rôle du spectateur dans leur définition…

Sur le site Web de Bruguera, on peut lire des citations aléatoires, parmi lesquelles une phrase de Hannah Arendt : « Man cannot be free if he does not know that he is subject to necessity, because his freedom is always won in his never wholly successful attempts to liberate himself from necessity. » Chez Beckett, cette nécessité prend la forme d’un tragique dans lequel nous insufflons nos souffrances et nos espérances. « You’re on earth, there is no cure for that. » Eh bien, continuons.