« C’est le cinquième mur, qui est l’écran noir de l’esprit du spectateur. C’est la pellicule vierge où la troisième image s’imprime. Elle se développe, à la manière d’une épiphanie individuelle qui échappe totalement à mon contrôle. »

Voilà comment Roméo Castellucci, dans un entretien récent conduit par NoTHx, envisageait l’ouverture absolue de l’image et la responsabilité hégémonique du spectateur dans ses spectacles. « Bros » ne conforte pas cet idéal esthétique mais s’en fait un linceul noir. Car le champ de forces énigmatiques que seul l’artiste italien est capable de déclencher est ici mis à l’épreuve par une force moins suprême mais plus suprématiste que lui. Celle de la « police » (au sens rancérien du terme), qui remplace la toge blanche des pèlerins de la matière par des uniformes rigides, et l’intensité mystérieuse des corps par une apparente grammaire militaire. Nul rideau de tulle ni profondeur invisible de l’image ici. A notre entrée en salle, d’énormes machines non identifiées surveillent et strient de leurs diodes la zone de jeu embrumée. Ultra-visibles, les marquages au sol phosphorescents ne signalent pas seulement un ajourage du brouillard castelluccien, mais la défaite pure et dure des espaces de visions qui ont fait ses grandes heures. L’écroulement de ses cathédrales noires, mises désormais sous l’égide de dispositifs de visualité et de contrôle des regards.

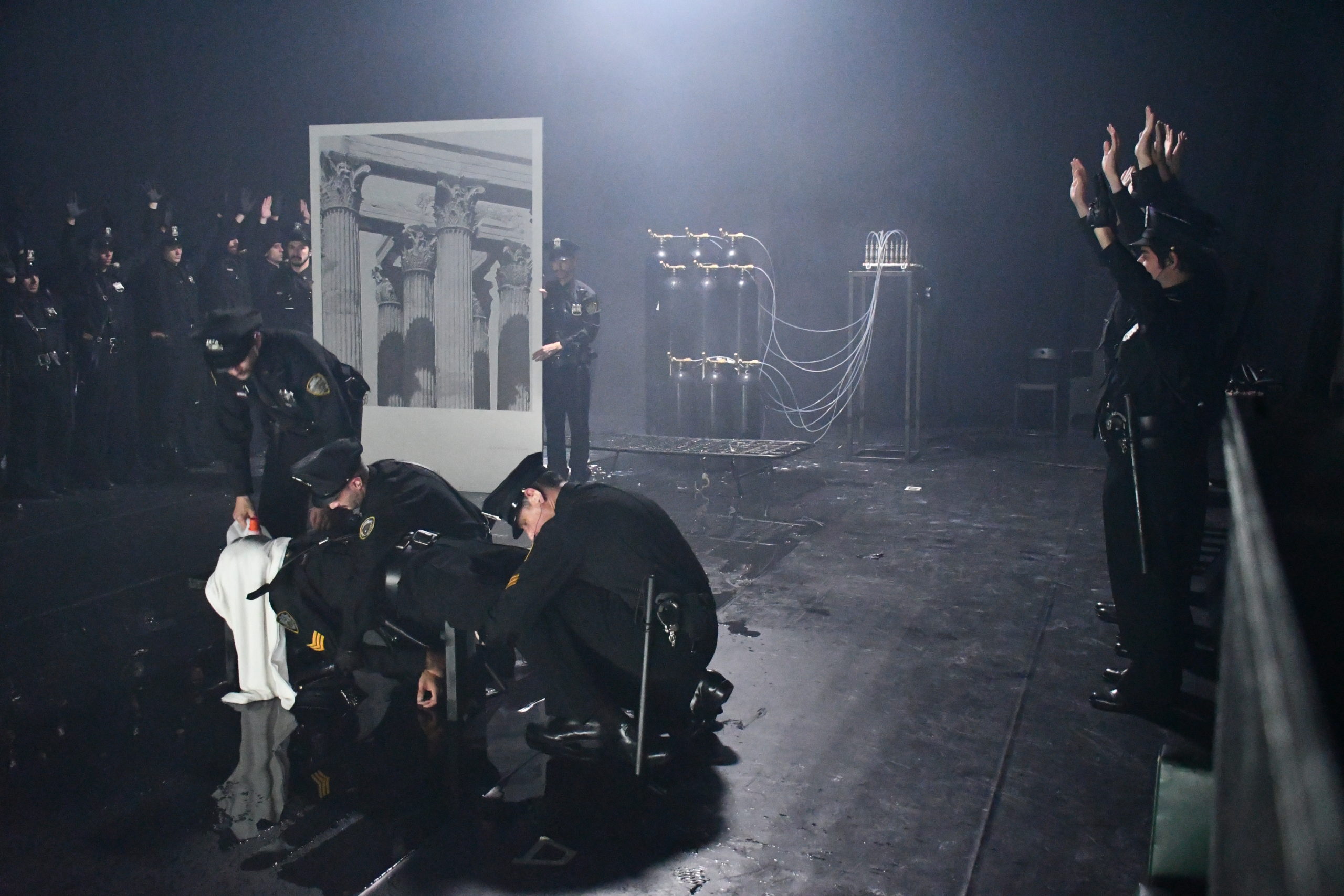

A cette chute du cinquième mur répond un deuil de la matière. L’utilisation massive des LEDs dans « Bros » en est le premier symptôme esthétique. Mêlant plus lisiblement qu’à son habitude des passages performatifs à des séquences purement visuelles qui relèvent de l’installation plastique, Castellucci donne à voir entre autres l’affrontement sidérant, à la fois infra et ultra-spectaculaire, entre deux tubes de néon et de petites flammes (au rebours du brasier d’ « Inferno ») qui tentent de ravager leur lumière artificielle. Comme si la densité indomptable du feu défiait la lumière diffuse. Mais rien n’y fait : les fluos immatériels ne meurent jamais, régnant sur un plateau où la matière insoumise semble être devenue l’ennemie primitive à abattre. Et pourtant elle insiste, cette matière pré-sémiotique, rétive à toute surveillance. Car nous nous doutions bien que Castellucci n’allait pas capituler face au nouveau régime de visibilité qui fait intrusion dans son temple. C’est en cela que « Bros » est un spectacle jamais policé mais toujours politique. En bon « poète », Castellucci transforme comme disait René Char les « vieux ennemis en loyaux adversaires ». Les hommes en armes qui envahissent physiquement son antre, tels des fourmis surgies des combles obscures du théâtre (vingt-trois « figurants » auxquels s’ajoutent quelques « agents permanents », tous munis d’un appareil auditif) sont placés à leur tour sous le contrôle politique cette fois d’une instance invisible, qui leur donne des ordres hétérogènes et imprévisibles, excédant parfois leur conditionnement militaire. Aussi, ce n’est plus l’artiste qui crée du désordre dans l’image, mais l’ordre lui-même. De fait, les oripeaux poétiques de l’œuvre castelluccienne bordent le plateau et devront être réactivés par les policiers, du cerceau d’or à cet homme-pantin poudré de blanc, des maximes latines sur tissu à un prophète fatigué dont la vigne théâtrale a été saccagée. Jusqu’à l’enfant résurrecteur.

La résistance, si bien nommée « contre-terreur » par Char, passe alors le plus souvent par de sublimes opérations performatives. Comme cette convulsion au sol, soudainement incontrôlable et irrationnelle, de trente gaillards qui perdent la raison de leur corps, ou comme cet orgue de fumigènes dont la musique vaporise les buées toxiques. Toutefois, et c’est en cela que « Bros » est un Castellucci aussi saisissant que mineur, la résistance passe aussi par la facilité de l’allégorie. Virtuose des symboles irrésolus, le metteur en scène conforte cette fois des tableaux trop lisibles, de l’incantation du prophète Jérémie à l’arrivée d’un jeune deus ex machina, petit oiseau d’un paradis meilleur aspiré par les uniformes. S’il parvient à créer une friction esthétique avec le système des temps obscurs, « Bros » rentre paradoxalement dans les ordres du discours et du signifié qui polissent l’image, qui l’organisent en système et non en dispositif. Mais peut-être est-ce là la nostalgie secrète de Castellucci : exposer sa mystique de jadis comme un édifice naïf qui échoue à transcender la signification, qui est forcée de se replier, de se systématiser. Les seuls symboles de ce spectacle, ceux qui terrifient lorsqu’ils envahissent les escaliers du gradin, sont d’ailleurs ces hommes en noir. Parce que nous avons conscience que ce sont des figurants qui n’incarnent pas l’ordre dans une parfaite rigueur chorégraphique, mais seulement l’idée d’une autorité absolue qui convulse performativement leur humanité et leur quotidienneté. « Bros » rejoue en fait le destin du poète dramatisé par Char, celui qui est forcé au temps de la résistance de « s’éloigner du labyrinthe » et d’échafauder des signes plus clairs. A ceci près que Castellucci ne rend pas les armes du mystère mais les met politiquement entre les mains de ceux qui combattent l’écart et l’invisible, aux forces de l’ordre, loyaux adversaires du poète qui tombent alors la matraque.