(c) Damien Bourletsis

Distancier pour mieux dissoudre. Telle pourrait être une définition du geste que la metteuse en scène et marionnettiste Élise Vigneron donne à voir dans “Les Vagues”, son adaptation de l’œuvre éponyme de Virginia Woolf. Délier le signe de son référent, voire le signifiant de son signifié, pour mieux ouvrir le – les – sens.

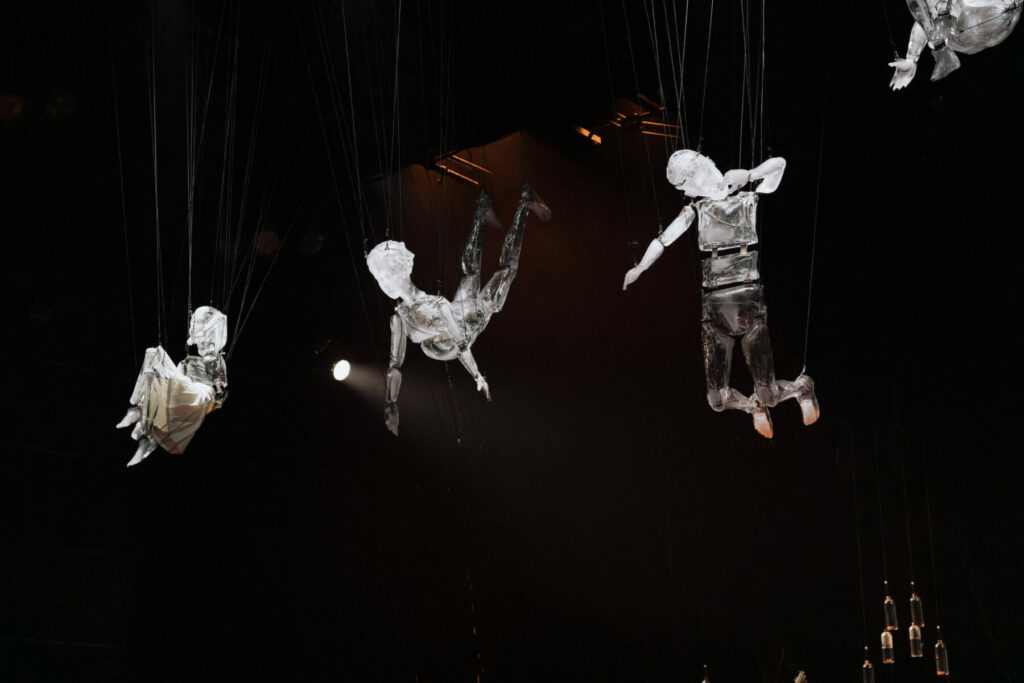

La dramaturgie se fonde ainsi, sinon sur le refus, du moins sur la résistance à toute identification, pour donner à éprouver la choralité du roman-poème de Woolf. Une impression conférée par cette lente prise en mains des cinq marionnettes de glace – le personnage de Neville a été occulté – par leur marionnettiste, où les ficelles se donnent à voir, comme si se marquait ici une relation non évidente, une recherche permanente d’une altérité, d’une étrangeté. Le rapport entre le corps et l’objet qu’il manipule reste souvent distant, voire désolidarisé, au point que les marionnettistes, en retrait, peuvent s’intervertir, tirer à plusieurs les fils d’une même marionnette, dans une sorte de ballet qui contrarie l’individualisation.

Ce parti pris du flou, de l’indifférencié, se matérialise dans le travail du texte, largement excisé par Marion Stoufflet, de sorte que seules des bribes éparses viennent s’assembler dans un collage impressionniste, sorte de quintessence, tant sur la forme que sur le fond, de l’œuvre originelle. Plus de linéarité, plus tellement d’intelligibilité parfois – il faut l’accepter –, que des surgissements de sensations, des ruissellements d’allitérations, des projections de voix dont on ne sait plus bien de quels corps elles proviennent – et tant pis. Transformé en véritable glaise hyper-malléable, le matériau textuel, ainsi désacralisé, vient s’insérer dans ce poème scénique organique, comme une symphonie de paysages rimbaldiens, dont le ton est superbement donné par l’effet inchoatif du premier tableau, pour une expérience sensorielle totale.

Ça fuse, ça file, ça frappe et ça s’échappe, « flèches aiguës de sensations », soit une impermanence constante qui métaphorise celle, teintée d’angoisse, des personnages, rythmée par un travail sonore d’orfèvre aux accents stridents, percussifs, marquant les inconforts, les heurts de la vie qui arrive et de la mort qui dérobe.

Et, bien sûr, ça se liquéfie. Choix très ingénieux que celui de la glace pour façonner ces marionnettes à taille humaine. La glace, matière momentanément solide, se voudrait un état illusoirement stable de l’être, du « je », aux mouvements imprévisibles mais à la fonte indéniable – accélérée ici par des sources chauffantes –, quoique synonyme d’ouverture de nouveaux possibles. « Nous revenons différemment, mais nous revenons » dit Bernard, comme en écho à la métamorphose du solide en liquide, au désagrègement des marionnettes glacées, confondues en un bassin d’eau sur le plateau, miroir où le même s’éprouve autre, multiple, où les flux de conscience se diluent.

Certes, on peut regretter que certains effets plastiques pèchent par un soudain surlignage du texte et du sens, où le spectaculaire semble se satisfaire de lui-même – l’effondrement d’une marionnette au son de « je supporte le poids du monde », ou l’écrasement violent d’une autre lors de la mort de Perceval. Mais la plupart, sublimes, fonctionnent très bien. Pensons à ces instants suspendus, peut-être ces « moments of being » woolfiens, où l’être de glace s’éprouve lui-même, dans un lumineux sas de grâce – on pense à Kleist –, un surf sur la vague, dont le bruit des gouttes qui tombent, seuil sensible entre la glace et la mer d’eau au sol, nous rappelle la tragique mais magnifique éphémérité.