Affiche du festival Orbis Pictus 2018 (c) le Jardin Parallèle

En cette fin mai, le superbe Palais du Tau accueillait la 9e édition d’Orbis Pictus, festival de « formes brèves marionnettiques ». Dans l’écrin des salles pluriséculaires, c’était une vingtaine d’invitations à l’enchantement qui étaient proposées au public rémois pendant ces trois jours.

En plus des spectacles courts, allant de douze à trente minutes, on pouvait également apprécier deux formes longues ainsi qu’un concert et diverses installations en accès presque libre.Du spectacle inaugural, « La Traque » du collectif Projet D, on retiendra une énergie communicative, une inventivité visuelle certaine, une manipulation surprenante, un sens du tempo rarement pris en défaut. Le prétexte : dans un village où une meute de loups a causé de tragiques disparitions, 20 ans plus tôt, le retour des bêtes et l’arrivée d’une mystérieuse jeune femme vont précipiter une série d’événements qui finiront dans le sang. Drame intime et familial autant que tragédie collective, cette pièce est découpée en cinq actes dont trois dépeignent les mêmes actions au travers des yeux des trois protagonistes principaux. Sous le couvert de tournage d’un film, prétexte vite perdu de vue, les changements de décor et de rôles se font à vue, dans un ballet millimétré. On pourrait craindre que l’animation des marionnettes à taille humaine, sortes de mannequins à moitié figés, soit poussive ; en réalité, elle fonctionne étonnamment bien, sans doute grâce à l’énergie des acteurs-manipulateurs. Quant à l’interprétation portée par ces derniers, elle est un peu inégale : si certains d’entre eux sont brillants, d’autres sont un peu au-dessous en terme de technique vocale. Petite déception, il nous semble que la fin du spectacle ne tient pas les promesses du début : la résolution de l’intrigue est assez convenue et le final, qui vient comme un cheveu sur la soupe, semble complètement déconnecté du reste de la pièce. Malgré son côté parfois simpliste, c’est un spectacle extrêmement ludique et dynamique, porté par des comédien.ne.s qui n’hésitent pas à mouiller la chemise.

PAPER CUT, Yael Rasooly

©Patrice Latour

L’autre spectacle de grande forme était « Papercut » de Yael Rasooly. En matière d’énergie, ce solo de théâtre de papier n’a absolument rien à envier à « La Traque » : dans un parti pris assumé jusqu’au bout, celle qui l’a co-écrit et qui en interprète tous les rôles opte pour une fantaisie débridée couplée à une intensité qui n’ira que crescendo jusqu’au dénouement. Dire que Yael Rasooly a plus d’une corde à son arc, c’est user d’un euphémisme : comédienne, chanteuse, marionnettiste, metteuse en scène, polyglotte, elle joue son spectacle en français avec un accent plaisant, et se laisse elle-même surprendre par le surgissement de quelques phrases en anglais. Comme elle assume tout, et utilise le moindre incident en improvisatrice confirmée. Le personnage principal, une secrétaire trop investie dans son travail, trop solitaire, trop secrètement amoureuse de son patron, trop facilement emportée dans des rêveries où la vie n’est qu’un beau film hollywoodien des années 40 – car c’est à cette période que le spectacle emprunte son esthétique, et là où il campe son action – est incarnée alternativement en jeu d’acteur ou sous forme d’une figure de papier. Les autres personnages, ceux qui peuplent l’imaginaire de la secrétaire, sont figurés de la même façon par des visages ou des silhouettes découpées dans des photographies en noir et blanc. Des jeux de masque, des décors en pop-up se glissent également ça ou là. L’esthétique, visuelle comme sonore, est d’une grande cohérence. L’histoire est à dormir debout, et voulue comme telle. La présence, l’engagement, la magnifique excentricité de l’artiste sont un régal pour qui aime ce style de spectacle, très drôle et enlevé. C’est à cet endroit où certains auront peut-être du mal à s’accorder à la proposition : comme il ne fait pas le choix de la tiédeur, le spectacle pourra rebuter les spectateurs qui préféreraient des temps de répit, ou de grave réflexion. Yael Rasooly semble savoir tout faire, sauf justement se reposer, puisqu’elle a ensuite régalé le public du festival d’un récital chanté juste après la fin de son spectacle !

Pour ce qui est du reste de la programmation, il faut avouer que les choix faits, dans l’ensemble, ont paru très bons : avec un regard sûr, la direction du festival a su prélever, dans la création marionnettique contemporaine, des formes courtes qui étaient toutes porteuses de leur propre esthétique, mais avec une cohérence et une qualité d’ensemble tout à fait admirables. Un savant mélange, où des formes très poétiques, fortes visuellement mais empreintes de douceur et de délicatesse, comme « Kazu » de la cie Singe Diesel ou « Millefeuilles » de la cie Areski, peuvent côtoyer sans faute de goût des spectacles jouant sur l’outrance et la provocation, tels « Mamacita Mamar » de Danaé Brissonet, ou « Triptease » de la cie Mouka, tous deux déjà très remarqués à Charleville. On pousse même carrément au délicieusement foutraque, quand on considère l’humour vitriolé de la cie Titanos, qui avait posé son manège dans la cour d’honneur. Le très directement figuratif cohabitait tout aussi bien avec l’expérimental, « Le Gritche » de la cie Pseudonymo n’étant pas le moindre représentant de cette dernière catégorie, avec une proposition sombre et inquiétante, dans le secret d’une boîte noire qui réinvente le castelet. Souvent d’ailleurs les représentations jouaient sur le théâtre noir, comme les deux pièces de la cie Rouge Bombyx à l’esthétique très minutieuse.

KAZU, cie Singe Diesel

©Patrice Latour

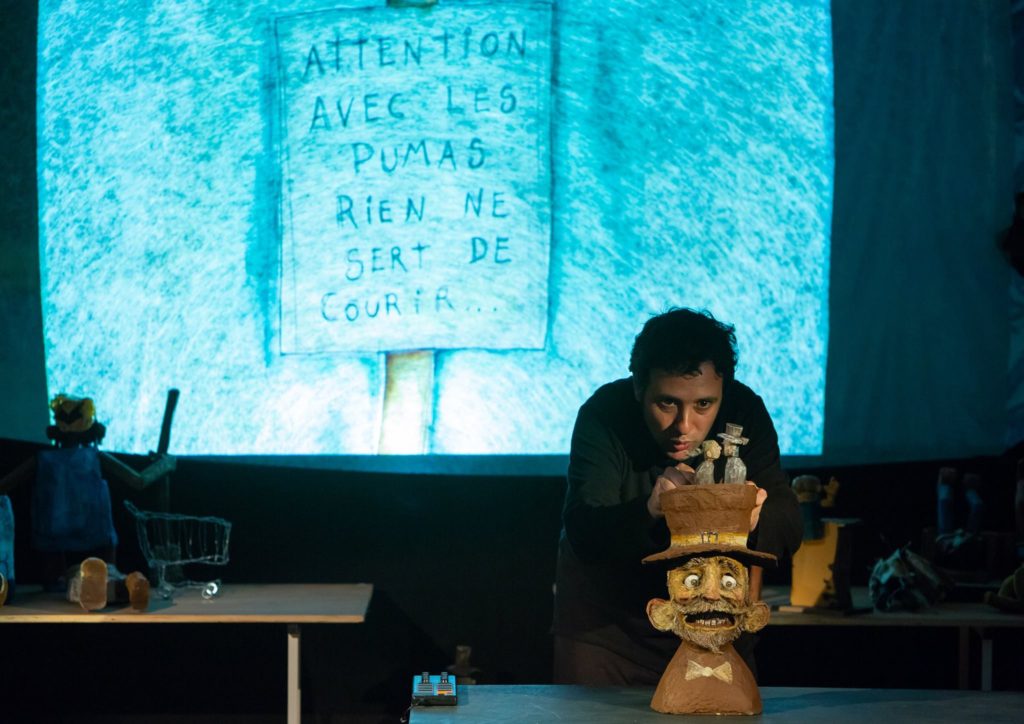

Quelques spectacles se détachaient au sein cette programmation d’une grande tenue. Le presque mythique « Vingt minutes sous les mers » du Théâtre de cuisine a évidemment tenu ses promesses : à la fois drôle et inquiétant, incarné avec superbe, à la fois dans la précision et dans la fantaisie, par une Katy Deville particulièrement inspirée, ce spectacle en aquarium, qui démembre les icônes et teinte la mer en rouge sang, est un vrai plaisir de théâtre de micro-objets. « Kazu », déjà mentionné, fruit de l’imagination généreuse et délicate de Juan Perez Escala, est un bijou de tendresse. Avec la maladresse et le côté désordonné qu’on lui connaît, ce doux rêveur zappe d’une histoire à une autre, manipulant musique, marionnettes et images dans une esthétique en teintes pastel qui lui réussit bien. On peut toutefois concéder que la brièveté des histoires, et la concision des manipulations afférentes, peut frustrer certains spectateurs.

Exposition immersive autant que spectacle, « Playmorbides » de Drolatic Industry valait éminemment le détour. Visite d’un cimetière miniature autant qu’improbable, en compagnie de petites figurines peintes à la main avec une délicatesse… morbide. L’expérience proposée au spectateur, invité à mettre les doigts dans divers tiroirs, l’oreille contre divers écouteurs et l’œil contre divers oculaires, est traversée de bout en bout par un humour noir qui ne se dérobe ni devant les calembours les plus fumeux, ni devant la poésie douce-amère qui a l’amertume des disparus. Ludique, drôle, interactive, c’est une proposition qui peut se targuer d’être aussi réussie esthétiquement qu’intelligente dans sa conception.

Pendant que les spectacles jouaient sous les voûtes de la salle basse ou dans l’écrin tapissé des salles du premier étage du Palais du Tau, une sympathique buvette, agrémentée de profonds fauteuils ou de plus traditionnelles chaises pliantes, attendait les festivaliers dans la cour d’honneur. En somme : un festival de haute tenue, avec des propositions artistiques globalement très bien choisies, dans un cadre somptueux et une ambiance légère et bon enfant qui, en se combinant, en font une expérience à conseiller pour remplir un joli week-end de détente et de culture.