Jack London est de ces auteurs que l’on déguste avidement, mâchant et remâchant ses mots rudes et ses images pleines. Il n’y a pas de faux semblant, juste un réel goûteux, plein, sans faux semblants. Son regard sur le Monde est celui d’un homme avide, de vents, d’ailleurs, de senteurs lourdes d’une vie moite et présente, de morts élégantes et honorables, mi-trappeur, mi-samouraï.

Jack London est de ces auteurs que l’on déguste avidement, mâchant et remâchant ses mots rudes et ses images pleines. Il n’y a pas de faux semblant, juste un réel goûteux, plein, sans faux semblants. Son regard sur le Monde est celui d’un homme avide, de vents, d’ailleurs, de senteurs lourdes d’une vie moite et présente, de morts élégantes et honorables, mi-trappeur, mi-samouraï.

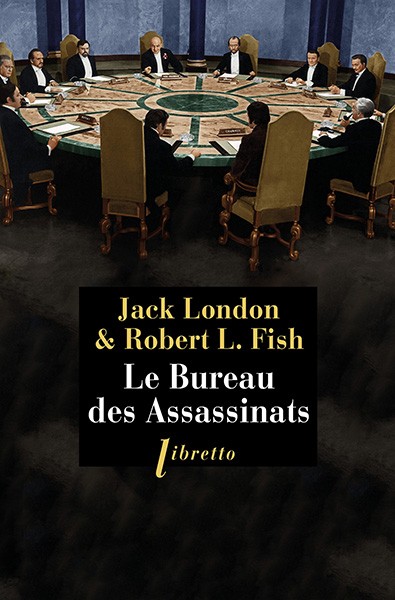

« Le Bureau des assassinats » ne faillit en rien en ce talent de conteur au plus proche de ses personnages. Imaginez une association d’assassins libres penseurs érudits dont la performance sans tâche repose avant tout sur le respect absolu d’un code d’honneur dont le premier article est de n’éliminer que des sociopathes ou autres éléments humains dont le danger ou la nuisance fut établie.

Que se passe-t-il le jour où le chef même de cette organisation se condamne lui-même au terme d’une joute philosophique comme seules les années révolutionnaires du début du XXe siècle pouvait en produire. Morale professionnelle poussée à l’extrême, jusque et au-delà de la folie, sûrement par ailleurs précurseure des folies des années qui suivirent.

Les treize premiers chapitres sont ainsi jouissifs, tant en écho des conséquences de comportements maintenant connus des dégâts autodestructeurs des croyances portées à leur incandescence, que par le rythme et le goût de cette plume déroutante de burlesque sincère et goûteux.

Les six derniers chapitres ont été écrits par Robert Lloyd Fish, illustre inconnu qui peut le rester tant ses mots tombent plat et ses choix scénaristiques si loin des choix indiqués par Jack London, voire ceux de son épouse Chaîna. Assassinat supplémentaire. L’inachevé avait un goût de sublime et de joyeux. Il y a décidément des Salieri partout.