© Yannick Pirot

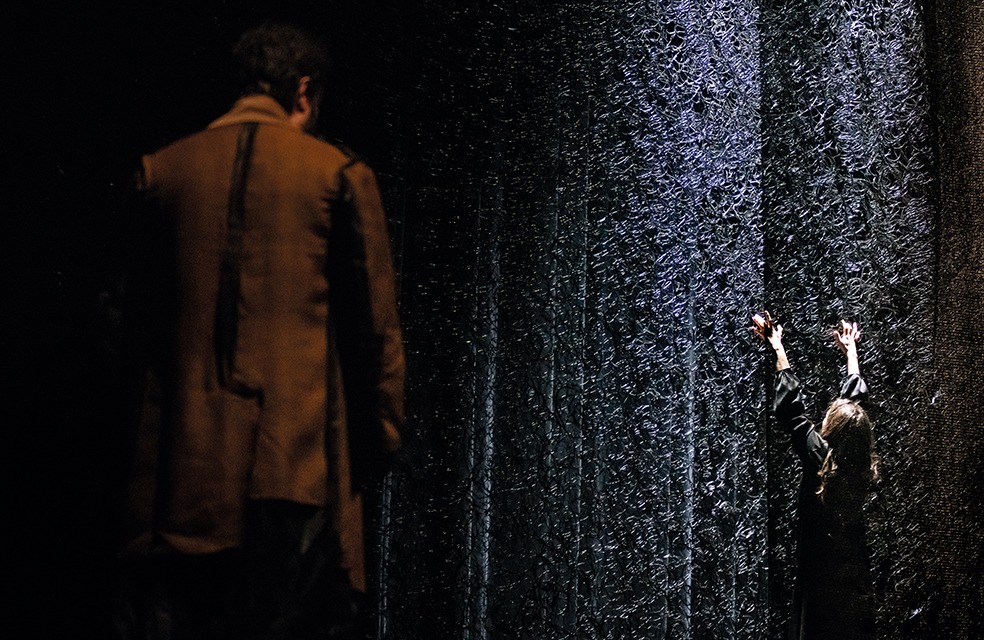

Entrer dans la petite salle obscure et remplie d’encens du Théâtre Gérard Philippe nous ramène forcément à des temps artistiques que nous n’avons pas connus. Ceux d’un art symboliste prolongé par les expériences de Claude Régy, qu’il semble opportun de raviver en ces heures théâtrales trop claires. A condition toutefois de redonner à cette théâtralité sa force radicale, de tenter l’opération plutôt que la citation artistique. C’est complètement le cas dans ce deuxième spectacle de Julie Delille qui s’avère être une expérience optique inouïe qui densifie constamment le texte de Christiane Singer. Une expérience d’autant plus gonflée qu’elle s’ancre pourtant dans une grammaire scénographique on ne peut plus usitée : pourtour de scène surélevé, sol à la fois tangible et abyssal, rideaux de fil pailletés, couches de tulles creusant une infinité de seuils… C’est grâce aux découpes lumineuses d’Elsa Revol et aux corps aussi narratifs que performatifs de Laurent Desponds et Lyn Thibault, qui semblent faire apparaître en même temps qu’ils les foulent les différents recoins de la boîte noire, que cet espace nous paraît constamment organique, et que le château qu’il suggère devient le troisième personnage consumé du drame.

Il suffit d’un instant sublime pour qu’un spectacle fascine. C’est le cas ici du glissement entre le récit masculin et féminin au milieu du spectacle : le public est faiblement éclairé et comprend intérieurement qu’il va être acclimaté à cette « nouvelle façon de voir » que revendique l’héroïne (Albe). Julie Delille parvient à potentialiser constamment le dispositif optique offert par le roman. La première partie, gouvernée par la parole masculine, est volontairement plus classique car elle établit ce qui relève du réel et de la vision : elle met l’espace théâtral tout entier sous l’égide de Sigismund, le corps d’Albe suivant au départ les caprices de ses apparitions mentales. La seconde ouvre une optique plus irrationnelle, où les corps aux silences autonomes se croisent sans se voir, où les actions peuvent se recomposer et se décomposer sans cesse. Nous quittons la fatalité du « rythme infernal » pour gagner la disponibilité du temps « monacal » et vivant voulu par Albe. En cela, « Seul ce qui brûle » rappelle le dispositif des « Drames de princesses » d’Elfriede Jelinek dans son désir de contrer la temporalité narrative des contes masculins, et ce grâce à l’émergence d’une âme féminine qui réinvestit performativement un temps supposé vide et dérobé. Voir la puissante intériorité de Lyn Thibault, toujours plus dense à mesure que le châtiment de son personnage se répète, c’est comprendre à quel point « Seul ce qui brûle » est un spectacle obliquement politique sous la « réalité sans temps et sans lieu » qu’il cherche constamment à préserver.