DR

Depuis une dizaine d’années, le chorégraphe français, né au Sénégal, a imposé ses mouvements aériens et ses ports de bras d’une grâce rare sur les grandes scènes françaises et européennes.

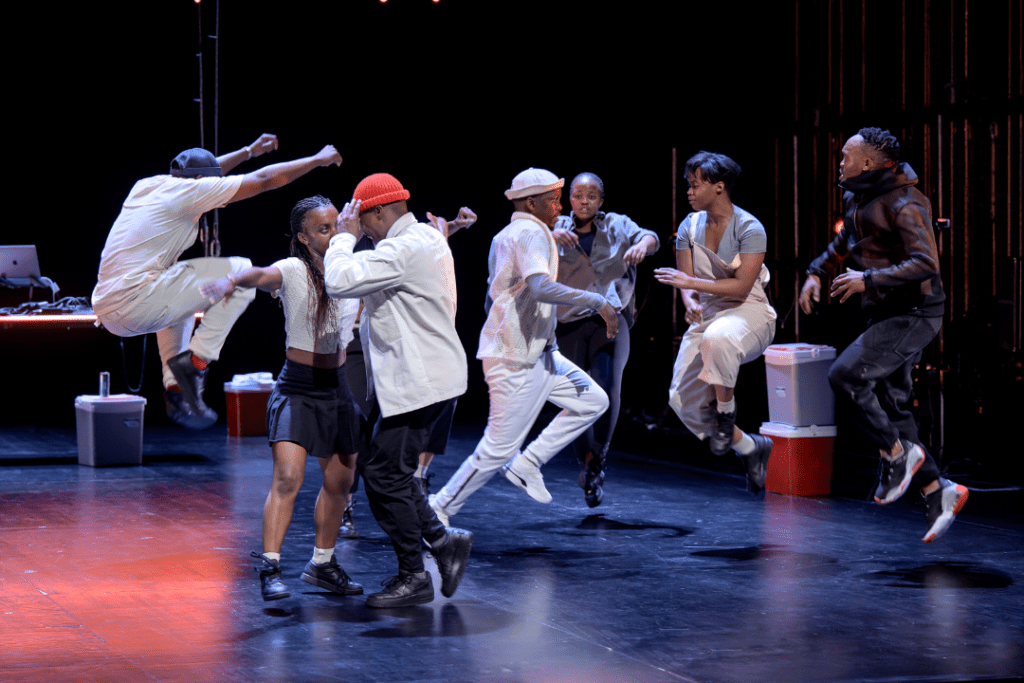

Dans le cadre d’une coproduction initiée par la Maison de la Danse et le Théâtre de la Ville, entre autres, il a été invité à penser une pièce pour la compagnie sud-africaine Via Katlehong. Créée en 1992, soit un an seulement après l’abolition officielle de l’apartheid, dans l’un des townships – zone d’habitation confinant les populations non-blanches – de Johannesbourg, la compagnie est née du désir de sortir la jeunesse de la rue et de promouvoir le pantsula, culture urbaine et contestataire, dont ces quartiers sont le terreau. Après la présentation de la pièce “Emaphakathini” sur la scène du Sadler’s Wells de Londres, à la suite de la proposition du danseur et chorégraphe portugais Marco da Silva Ferreira pour la même compagnie, Amala Dianor revient sur son expérience de création.

Comment s’est initiée cette collaboration ?

Le projet devait originellement se faire avec Baba, Ousmane Sy, chorégraphe français pionnier de la danse hip hop, qui est malheureusement décédé avant la réalisation du projet. Comme lui et moi avions le même réseau et étant artiste associé au Théâtre de la Ville et à la Maison de la Danse, ces institutions se sont concertées et m’ont désigné pour prendre la suite d’Ousmane.

Tu partages la carte avec Marco da Silva Ferreira. Vous connaissiez-vous avant le projet ?

Avec Marco, on n’a pas arrêté de se croiser. On fait tous les deux parties de Big Pulse avec Oona Doherty, Silvia Gribaudi, Sonya Lindfors, Sabina Bočková & Johana Pocková. Il s’agit d’une alliance qui permet de faire tourner nos spectacles sur des grandes scènes et festivals européens.

Chorégraphier pour une compagnie avec une telle identité et une histoire aussi chargée implique des enjeux et précautions particulières. Qu’est-ce qui t’a décidé à accepter ce projet et comment l’as-tu abordé ?

Je sortais tout juste d’un projet intitulé “Siguifin” qui implique 9 danseurs et 3 chorégraphes d’Afrique de l’Ouest. L’objectif était la célébration de la vitalité chorégraphique et des talents émergents de ces territoires du continent africain. Du coup, ce projet m’apparaissait dans la continuité d’un travail que j’avais déjà amorcé, mais cette fois-ci avec une compagnie professionnelle déjà établie. Par ailleurs, ayant entamé mon parcours avec le hip hop, il me semblait qu’on aurait des bases communes : les raisons pour lesquelles on danse et les espaces dans lesquels on partage le mouvement. Mon enthousiasme pour ce projet tenait aussi beaucoup à ma curiosité pour des danses urbaines développées sur le territoire africain et purement issues de ce territoire et de son contexte post-apartheid. Cela en comparaison au hip hop dans lequel je me suis développé, qui est essentiellement d’héritage américain.

Comment s’est passée la rencontre avec la compagnie ?

Leur rencontre m’a reconnecté avec qui j’étais, à savoir un danseur de danse urbaine, ce qui se traduit par le plaisir pris à danser, notamment dans le cadre de soirées. J’ai découvert une Afrique que je ne connaissais pas. J’ai été accueilli chez les deux chorégraphes et vivais à leur rythme, au rythme des townships. Je me suis senti à ma place.

Qu’as-tu observé du pantsula et de la genèse de ces mouvements ?

Tout d’abord, on a tendance à oublier l’immense diversité ethnique sur ces territoires. Il y a 11 langues officielles en Afrique du Sud. Les contre-cultures, comme le pantsula, sont nées d’une volonté des peuples noirs de cohabiter ensemble, en respectant les différences ethniques de chacun. Tout cela dans une Afrique du Sud post-apartheid. Il y a donc un mélange de grande fierté mais aussi un désir d’aller vers l’autre. Dans les mouvements qui surgissent de ce contexte, il y a d’abord un grand engagement physique, un côté marche ou crève, avec un mélange de mouvements d’influences afros et traditionnelles très diverses.

Pendant le spectacle, un des danseurs s’avance bord plateau et s’adresse au public en se présentant, disant d’où il vient, puis il se met à balancer les bras et dit à un autre danseur en riant “Amala a dit de faire comme ça”. Plutôt que de camoufler les enjeux de la collaboration, tu les as laissés à nu au plateau. Les danseurs semblent alors adhérer à ta proposition sans être dépossédés de leur libre arbitre.

La question essentielle pour moi était : à quel endroit on se rencontre ? Moi j’ai toujours eu une danse très aérienne, avec beaucoup de bras, quand eux sont très ancrées dans les jambes, d’où l’amusement du danseur. Je me suis senti vraiment à l’aise avec eux et de véritables amitiés sont nées avec certains danseurs donc j’ai eu un sentiment d’horizontalité dans les échanges. C’était important parce qu’un chorégraphe qui vient d’Europe pour leur dire comment bouger ça pose forcément question.

Après, c’est une démarche volontaire qu’ils ont mis en place depuis longtemps. En un sens, les Sud-Africains ont un côté anglo-saxon. Ils sont assez business et sont là pour faire fonctionner leur compagnie, ce qui est tout à leur honneur. Le défi, pour eux c’est de sortir du ghetto. Ils peuvent rester parfois plusieurs semaines sans avoir d’électricité. Mais, comme souvent, ils ne veulent pas quitter leur territoire, ils veulent réussir là où ils sont. Mon rôle à moi c’était mettre du sens sur scène et entre les danseurs.

Comment s’articulent ces productions et collaborations internationales avec la réalité de la compagnie sur le terrain ?

Via Katlehong reste une compagnie purement dédiée au pantsula. Sur ce projet là, ils ont accepté qu’on choisisse les danseurs avec Marco, mais ce n’est pas toujours le cas. Je dis compagnie “professionnelle” mais il faut bien comprendre que les danseurs ont un autre métier à côté, ou en cherchent.

Tu as pensé un plateau nu avec des glacières comme accessoires sur lesquelles les danseurs s’assoient ou qu’ils déplacent. A tour de rôle, certains passent derrière des decks de DJ en fond de plateau pour lancer le kwaito. Qu’est-ce qui t’a inspiré cette mise en scène ?

Quand je suis allé à Katlehong, un des directeurs de la compagnie, Buru Mohlabane a souhaité me montrer les endroits où ils sortent. Il m’a amené à des soirées dans sa famille et ailleurs. C’est un choc culturel de voir à quel point les Sud-Africains sont festifs. Ils peuvent faire la fête du jeudi au mardi. Le mercredi est le seul jour où tu peux peut-être espérer trouver les gens chez eux. Johannesbourg est une ville tentaculaire. Il y a des événements partout. Il y a tout le temps quelque chose à faire. Ils sont en activité permanente à célébrer quelque chose ou à boire des coups. C’est cette énergie-là que j’avais envie de traduire sur scène. Pour être au plus juste, j’ai travaillé à les libérer de leur position d’interprète, dédramatiser le plateau et se focaliser sur accomplir des actions simples. Ce n’est jamais facile car tout danseur a des réflexes. La pièce est le juste milieu qu’on a tenté de trouver entre mon écriture et leurs identités.