© Pierre Planchenault

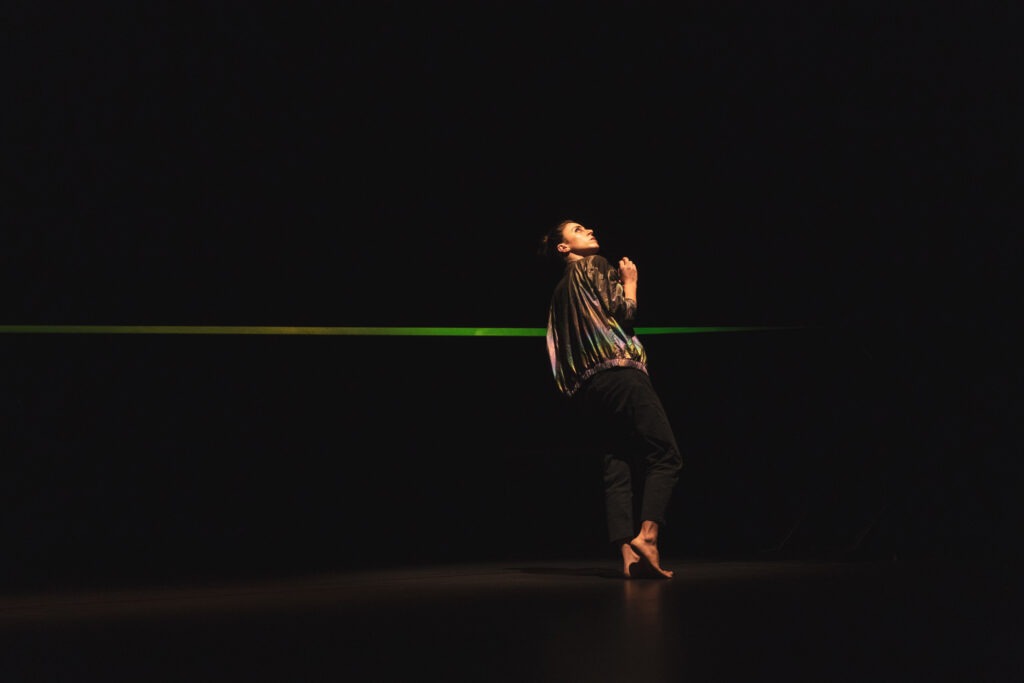

La danse de Samaa Wakim, qui travaille à Haïfa et se définit comme une activiste culturelle, ne s’embarrasse pas de symboles. Elle est vibrante, à l’image de cette sangle qui fend la scène de part en part, comme une flèche fichée dans les ténèbres d’où jaillit la danseuse. Et cette frontière, déchirant l’espace du plateau, tantôt élève tantôt écrase le corps, traversé de mille sensations qui s’enchevêtrent.

Le bruit blanc, envahissant, qui se répand sur le plateau au début de la performance et s’insinue insidieusement dans toutes les têtes, nous plonge dans une atmosphère de violence dont le corps de Samaa Wakim porte les stigmates invisibles. Ce sont les mouvements de la danseuse, accompagnés par le travail sonore de Samar Haddad King joué en direct, qui trahissent cette déflagration et deviennent l’onde de choc de toutes ces sensations accumulées jusqu’au plus profond des entrailles de celles et ceux qui ont grandi dans la peur de la guerre et le fracas des bombes.

Dans l’univers de Samaa Wakim, le corps vibre et s’abandonne sous l’effet de la musique aux basses profondes dans une boîte de nuit ; à moins que cette vibration ne soit l’effet du passage d’un avion de guerre. Tout se mélange. Dans l’univers de Samaa Wakim, un sifflement est un chant, ou une roquette. Le corps devient ainsi à la fois tabernacle et ostensoir. Et il s’avance sur le fil, en un équilibre instable, entre une réalité effrayante et un idéal rêvé. La fragilité de cet être s’avançant sur cette sangle, ce soir-là, faisait étrangement écho à la fureur qui se répandait sur les rives orientales de la Méditerranée.