Le nouveau rituel expiatoire d’Angélica Liddell commence par un clin d’œil au prologue de « Persona », de Bergman : un blondinet étendu sous un linceul dont la représentation du père-enfant ouvre le requiem de la performeuse catalane. « Padre » est un concentré de poésie liddellienne, saturée d’elle-même.

Si c’est à un hommage au père défunt que l’on est convié, l’esthétique clinique sur scène, entre morgue et chambre d’hôpital, provient de l’appel explicite, dans le sous-titre de la pièce, à la « Présentation de Sacher-Masoch – Le Froid et le Cruel », dans lequel Deleuze veut sortir de l’automatisme psychanalytique copulatif entre sadisme et masochisme. Il montre par la même occasion que la littérature – le théâtre, chez Liddell – sert à se défaire de l’absence du père, jusqu’à se libérer de sa mort. Si « Padre » est à décrypter avec en main le petit Lacan des « Noms-du-Père » illustré, c’est aussi, comme objet théâtral, une sorte de best of liddellien, mais un best of qui tiendrait par moments de sa propre caricature : anaphores emphatiques, crudité des corps, lieux communs littéraires et philosophiques en vrac (« 1 + 1 = 1 »)… Face à ces rengaines, il demeure la force déclamatoire des textes de Liddell, moins volubile qu’à l’accoutumée, mais toujours aussi éprise d’une rage de dire.

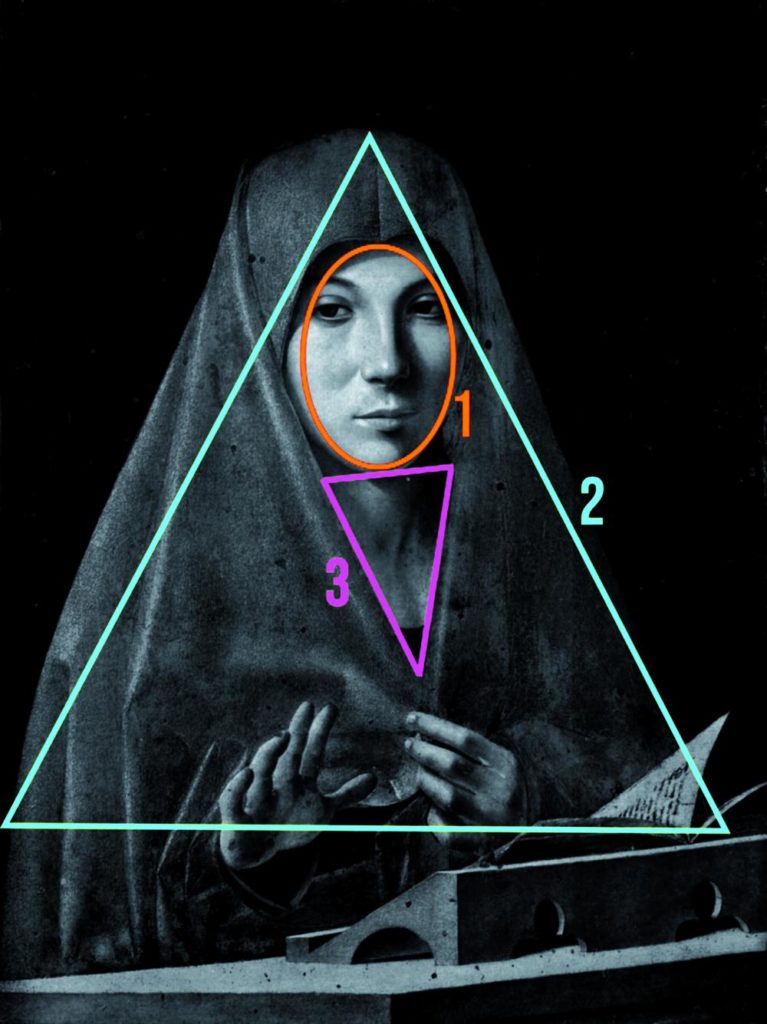

Sur le plateau, six Grâces grasses, figures mariales hypertrophiées, forment un étrange contrepoint chorégraphique à une Angélica Liddell muée en fille-victime-et-bourreau qui signe un contrat avec le père : du masochisme comme quête spirituelle. En fond de scène, la reproduction géante de la Vierge de l’« Annonciation » d’Antonello da Messina aurait pu aussi bien être celle d’un Christ : car la dernière partie du spectacle est un décalque visuel à l’identique, jusqu’au canapé blanc, jusqu’au cul souillé d’excréments, du Castellucci de « Sur le concept du visage du fils de Dieu ». Comme le rappel d’une fraternité esthétique, y compris dans la possibilité de la déroute. Liddell, comme Castellucci, nous laisserait-elle orphelins d’un discours qui puisse rallier les consciences autour d’un objet proprement dialectisable ? Il est certain qu’elle nous réduit à nous laisser charrier par un flux débordant de symboles esthétisants, prenant le risque d’une dissolution de l’attention au détriment d’une communion d’intelligibilité.

Et pourtant, malgré cette fragmentation névrotique et une dramaturgie un peu cahotante, la composition de « Padre » n’est pas sans fulgurances. Cette litanie scénique, portée par l’hymne vivaldien du « Nisi Dominus », délaisse presque totalement, à l’exception d’une séquence sonore de trance baroque, le kitsch de certains opus du passé pour se ramasser sur un théâtre néoartaldien qui ne se trouve pour autant pas crispé autour d’une cruauté plastique. Le père-Dieu, incarné sur scène à des âges différents, apparaît comme l’excroissance mentale d’une femme déchirée par la douleur d’être au monde et son désir d’expiation du péché originel. Si cette énième liturgie liddellienne, triturant dans tous les sens le rapport au religieux, est plus froide que d’habitude, il en restera quelques images mystiques fortes, de cette tentative de résolution d’une « énigme de miséricorde ». Et, surtout, la représentation d’un geste d’amour d’une beauté convulsive.